In der Regel entscheidet das Verhalten der Mitarbeitenden, ob Kunden begeistert oder enttäuscht sind. Wie auch der Management-Berater Reinhard Sprenger betont, sind es die Mitarbeitenden, die aus Kundensicht das Unternehmen und somit die Marke verkörpern. Im Folgenden sollen die Schritte eines möglichen Management-Prozesses erläutert und mit einigen Ideen für die Praxis abgerundet werden.

Markenführung Teil 2

Wie die Markenführung intern operationalisiert wird

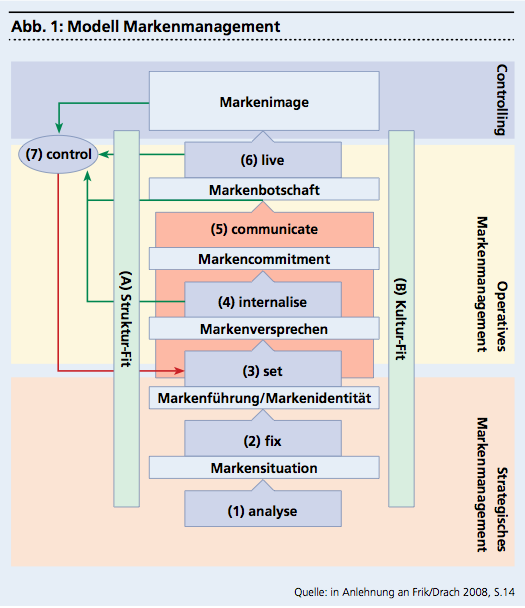

Strategisches Markenmanagement kann in verschiedene Aspekte unterteilt werden. Einige Autoren zählen Situationsanalyse, Unternehmens- und Markenziele, Markenidentität des Brands, Markenarchitektur, Markenevolution sowie Markenorganisation dazu – Aspekte, die zusammen mehr oder minder eine Unternehmensanalyse ermöglichen. Das würde zu weit führen, doch diese Themen sollten grundsätzlich berücksichtigt werden.

Analyse der Situation («Analyse the brand»)

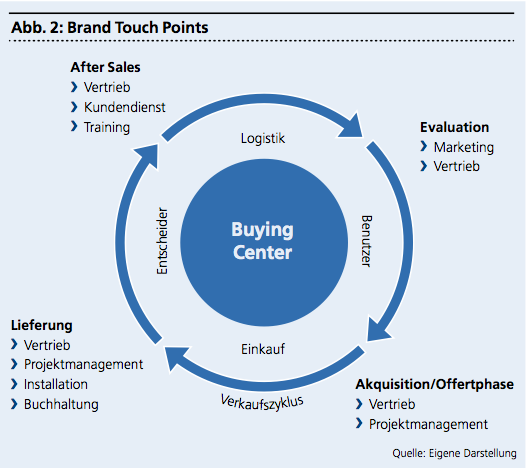

Ausgangspunkt aller Aktivitäten ist eine Situationsanalyse, die den Stellenwert der eigenen Marke aufzeigt. Zentral ist dabei die Frage, in welcher Erscheinungsform die relevanten Zielgruppen die Marke erleben und wo sie mit dieser in Berührung kommen, also die sogenannten Customer oder Brand Touch Points. Das ist auch der Ausgangspunkt für die Operationalisierung: Welche Rollen des Unternehmens (Vertrieb, Marketing, Projektmanagement, Debitorenbuchhaltung, Kundenservice usw.) sind wann im Verkaufszyklus (als Vorschlag: Evaluation, Akquisition, Lieferung, After Sales) mit welchen Rollen des Buying Centers des Kunden (Benutzer, Einkauf, Logistik, Entscheider usw.) in Kontakt. Der konkrete Rahmen muss an die individuellen Gegebenheiten einer Firma angepasst werden.

In KMU ist der Anteil der Mitarbeitenden oder Bereiche mit direktem Kundenkontakt und somit Brand Touch Points tendenziell grösser. Und im B2B-Bereich dürfte eine internationale Komponente hinzukommen – dass nämlich nicht immer alles in jedem Land gleich gut funktioniert.

Dieser Erkenntnisgewinn ist einleuchtend für die Zielfestlegung der Markenführung: Es geht darum, dass Kunden die Marke konsistent erleben. Jeder einzelne Kontaktpunkt kann grundsätzlich die Wahrnehmung beim jeweiligen Kunden beeinflussen.

Dazu gehört auch die interne Wahrnehmung einer Marke. Für die St. Galler Markenforscher Brexendorf und Tomczak bedeutet dies, dass Bedürfnisse und die Erörterung der Einstellung der Mitarbeitenden erkannt werden können. Soll die Marke akzeptiert und gelebt werden, ist es eine Grundvoraussetzung, den Weg zum Ziel zu kennen und zu strukturieren. Es kommt hinzu, dass Mitarbeiterzufriedenheit direkt mit der Kundenzufriedenheit korreliert. Die Relevanz von Behavioral Branding wird an dieser Stelle besonders deutlich.

Entwicklung der Markenidentität und Festlegung der Ziele der internen Markenführung («Fix the brand»)

Dieser Prozessschritt zeigt, auf der Situationsanalyse basierend, die Unternehmens- und Markenziele auf. Dass die Unternehmensstrategie von der Markenstrategie und umgekehrt beeinflusst wird, scheint offenkundig. Die Bekanntheit einer Marke nimmt einen zentralen Stellenwert ein und ist Voraussetzung dafür, dass ein Angebot einer Firma überhaupt auf eine Shortlist gesetzt wird.

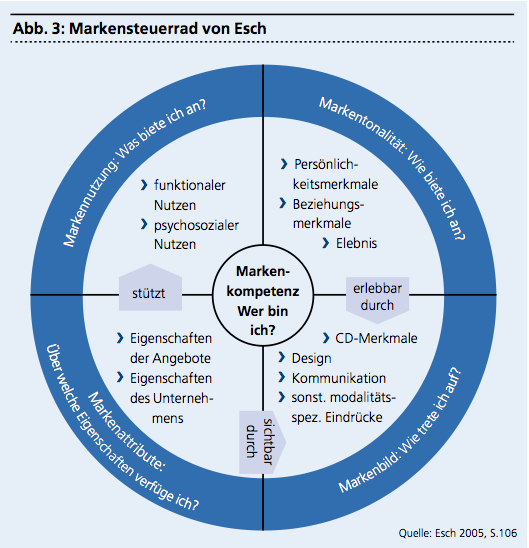

Der Kontext-Faktor Kultur-Fit spielt ebenfalls eine besondere Rolle. Das gemeinsame Markenverständnis ist eine Voraussetzung dafür, dass die Markenidentität den Kunden konsistent vermittelt werden kann. In der Regel gibt es drei Markenwerte, welche die Markenfunktion, den emotionalen sowie den beschreibenden Charakter der Marken kennzeichnen. Dazu kann beispielsweise das Markensteuerrad des deutschen Marketing- und Werbeexperten Esch beigezogen werden (Abbildung 3). Es hilft bei der konkreten Formulierung von Handlungsweisen oder Zielvorgaben.

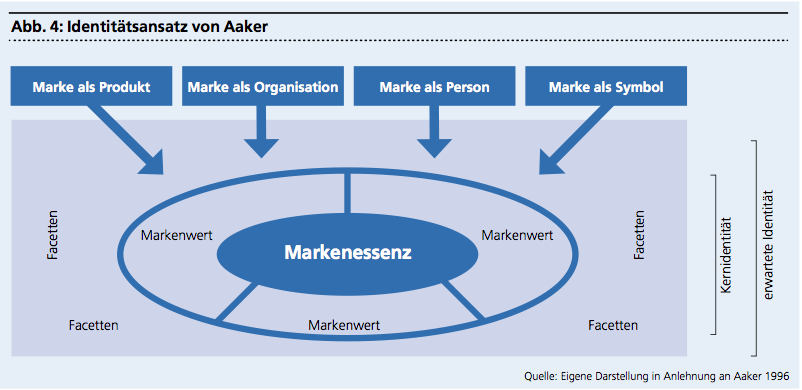

Einen ergänzenden Ansatz für die Operationalisierung der Markenidentität hat der ehemalige Berkeley-Professor Aaker gewählt. Er befürwortet sogenannte interne Leitbilder, wozu er Geschichten («Storytelling»), Programme, Ereignisse oder Menschen zählt, welche die Markenidentität perfekt repräsentieren. Eine starke Rolle spielt dabei der CEO, der mit einer klaren Vision die Marke vertritt und sie damit letzten Endes personifiziert. Die Markenidentität setzt sich demzufolge aus einer Kernidentität und einer erweiterten Markenidentität zusammen. Die Eigenschaften der Marke werden dem Produkt und der markenführenden Organisation zugeordnet. Die Marke hat des Weiteren menschliche Eigenschaften und tritt als starkes Symbol auf, was die Abbildung 4 zeigt.

Daraus werden die Markenvision, die Markenmission und die Markenstrategie sowie die Markenwerte mit den entsprechenden Zielen für die einzelnen Bereiche abgeleitet. Bei der Übersetzung der Markenidentität ist darauf zu achten, dass schon bei der Festlegung berücksichtigt wird, welche Verhaltensweisen die Identität beeinflussen.

Festlegung des Markenversprechens («Set the brand»)

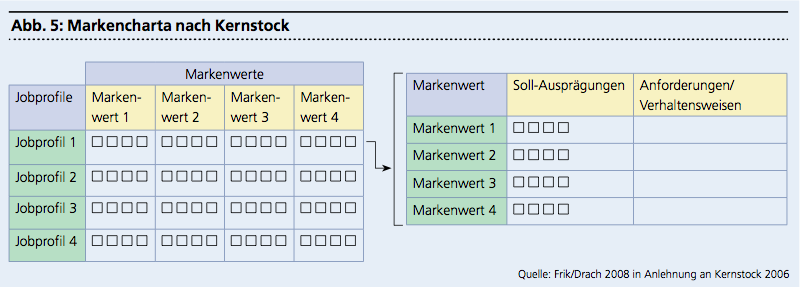

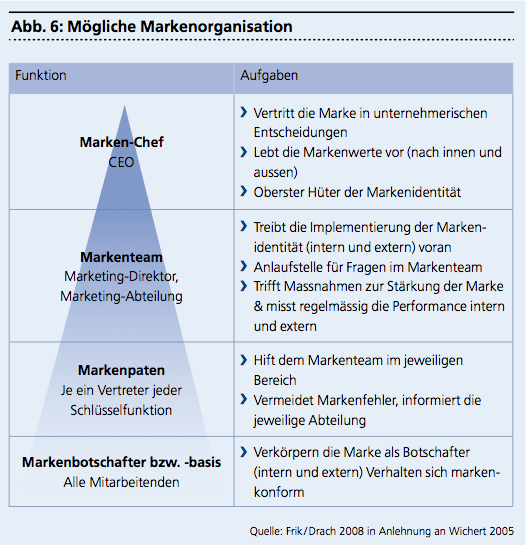

Als Nächstes geht es um die Festlegung des Markenversprechens. Das heisst, dass eine Marke mit ganz bestimmten Nutzendimensionen in den subjektiven Vorstellungen der Kunden besetzt werden muss. Dies ist ein entscheidender und somit aufwendiger Schritt: Einerseits wird damit die Markenidentität gesetzt, andererseits auch operationalisiert. Zu diesem Zeitpunkt muss die Markenorganisation (Abbildung 6) klar sein. Ansonsten fehlen Verankerungs- und Umsetzungsmöglichkeiten. Operationalisiert werden diese Werte beispielsweise anhand der sogenannten Markencharta des St. Galler Markenforschers Joachim Kernstock (Abbildung 5). Dabei sind die Markenwerte zunächst einmal zielgruppenspezifisch abzuleiten, das heisst die wichtigsten Jobprofile (gemäss der Analyse unter Prozessschritt 1) werden den Markenwerten nach Relevanz, Resonanz und Reaktion gegenübergestellt. Danach werden die Sollausprägung des einzelnen Markenwerts festgelegt und Anforderungen formuliert. Die Relevanz der einzelnen Zielgruppen, für welche Sollvorgaben formuliert werden sollen, kann aus der Häufigkeit und Intensität der Interaktionen an der Schnittstelle zum Buying Center festgelegt werden. Im operativen Teil des Prozesses wird später noch ein Schritt hinzugefügt und die Anforderungen werden in konkrete Verhaltensweisen und messbare Zielvorgaben strukturiert. Damit soll der einzelne Mitarbeiter konkrete Markenziele erhalten und diese auch messen lassen, womit die Voraussetzungen sowohl für eine komplette Implementierung in die Organisation als auch für das Controlling bereits vorgegeben werden.

Kontext-Faktor 1: Der Kultur-Fit

Mit den genannten strategischen Teilprozessschritten wird stark auf Einstellung und Verhalten von Mitarbeitenden gewirkt, weshalb ein Kultur-Fit für die Marken-identität von entscheidender Bedeutung ist. Dies haben die deutschen Forscher Burmann und Zeplin schon 2005 erkannt. Würde die Markenidentität von den Mitarbeitern nicht akzeptiert, wäre sie zum Scheitern verurteilt. Deshalb müssen die Werte grundsätzlich mit der Unternehmenskultur übereinstimmen. Ob bei einer Diskrepanz die Marke, die Organisation oder die Kultur angepasst werden muss, kann zwar nicht verallgemeinert gesagt werden. Allerdings müsste in der Regel eine Kulturanpassung angestrebt werden, wenn diese beispielsweise über einen längeren Zeitraum unverändert geblieben ist, die Kundenbedürfnisse sich jedoch gewandelt haben. Dies dürfte in den allermeisten Fällen aus den genannten Akzeptanzgründen nicht ganz einfach zu bewerkstelligen sein.

Ein eminent wichtiger Hebel zur Generierung von Brand Commitment ist Führung. Kommunikation entfaltet nur dann ihre volle Wirkung, wenn sie von markenorientierter Führung unterstützt wird. Die Geschäftsleitung, und damit als Vorreiter der CEO, hat den grössten Einfluss auf die interne wie auch auf die externe Markenwahrnehmung. Werte und Aktivitäten werden von den Mitarbeitern nur dann ernst genommen, wenn sie vom CEO und von der Geschäftsleitung vorgelebt werden. Diese Führungspersonen nehmen auch hier eine Vorbildfunktion ein.

Kontextfaktor 2: Der Struktur-Fit

Als zweiter Kontextfaktor ist die Unternehmensstruktur zu berücksichtigen, also der Struktur-Fit. Zu einer Struktur gehören Anreizsysteme, Infrastruktur und Organisationsstruktur. Bei Anreizsystemen ist darauf zu achten, dass diese den markenkonformen Verhaltensweisen nicht widersprechen, oder besser: dass sie sie unterstützen (z.B. mittels Zielvorgaben). Dafür muss selbstverständlich eine geeignete Informationsinfrastruktur vorhanden sein. Daneben muss auch die Organisationsstruktur die Markenidentität unterstützen. Nicht vergessen werden darf auch die Einbindung externer Partner in das Markenmanagement.

Entscheidend ist die Verankerung des Markenmanagements in der Organisationsstruktur als deren Teil. Die Hebel des Behavioral Brandings liegen damit jedoch keinesfalls alleine bei der Marketing- oder bei der HR-Abteilung. Eine Projektorganisation eignet sich ebenfalls nicht, ist doch Markenführung eine immerwährende Aufgabe. Eine Möglichkeit besteht darin, dass zum Beispiel der CEO die formale Verantwortung übernimmt, daneben eine Markenorganisation diese Themen laufend diskutiert und Vorschläge erarbeitet und Markenbotschafter diese Vorschläge schliesslich dezentral unterstützen und verbreiten. Dies schlägt die Markenberaterin Christine Wichert vor. Das klingt einfach, ist in der Umsetzung jedoch hochkomplex, geht es doch darum, dass eine Unternehmenskultur mit der Unternehmensstrategie und der Markenidentität im Einklang stehen muss.

Mit einer Markenorganisation wird die Marke breiter abgestützt und «alltagstauglicher»; zudem werden die Werte schneller in der Breite verankert als mit einem streng hierarchischen Linienvorgehen. Selbstverständlich ist und bleibt der CEO oberster Markenhüter und trifft alle finalen Markenentscheidungen. In zweiter Ebene ist die gesamte Geschäftsleitung genauso verantwortlich für das aktive Vorleben der Marke wie das gesamte Markenteam. Letztlich ist jedoch jeder einzelne Mitarbeiter als Botschafter der Marke angesprochen. Um dies zu vereinfachen, könnte eine entsprechende Organisation wie Abbildung 6 aussehen.

Als Basis für die Schaffung von Markencommitment ist das Personalmanagement zentral. Burmann und Zeplin zeigen auf, dass die Marktorientierung des Personalmanagements einen starken Einfluss auf die Marktorientierung des Mitarbeiterverhaltens hat. So sollte ein markenorientiertes Personalmanagement sicherstellen, dass vorzugsweise Bewerber mit einem hohen Personen-Marken-identitäts-Fit rekrutiert und später als Mitarbeiter befördert werden. Dies bedeutet, dass das Markenidentitätskonzept Grundlage für das Arbeitgebermarketing, die Personalselektion und die Beurteilungs- und Beförderungskriterien sein sollte.

Weiter ist das Personalmanagement dafür verantwortlich, durch Massnahmen der Integration neuer Mitarbeiter und der Personalentwicklung die Internalisierung der Markenidentität zu unterstützen. Unter diesem Aspekt ist es interessant zu sehen, dass eine Schweizer Grossbank ein Konzernleitungsmitglied hat, das gleichzeitig für das Personalwesen, die Firmenkommunikation und die Markenführung verantwortlich zeichnet.

Die strategisch ausformulierte Markenarchitektur soll nun dazu führen, dass die Ganzheitlichkeit der Markenidentität durch Markenintegration gesichert wird.

Aufbau des Markencommitments und Gestaltung der markenfokussierten Unternehmenskultur («Internalise the brand»)

Brexendorf und Tomczak weisen bei der Diskussion ihres Modells darauf hin, dass die Mitarbeitenden die Markenwerte verinnerlichen und ihr Verhalten auf diese ausrichten müssen, um ein Commitment erzielen zu können. Deshalb muss das Topmanagement diese nach der Festlegung auch nach innen leben und kommunizieren. Denn die oft vorkommende Diskrepanz zwischen der aktuellen und der idealen Markenidentität führt zu einer geringeren Beteiligung an der Umsetzung der Unternehmensziele.

Die meisten Autoren und vor allem die Praxiserfahrung zeigen, dass der gelebten Unternehmenskultur viel grössere Bedeutung als der externen Kommunikation zukommt. Der Schwerpunkt der internen Markenführung liegt somit in der Vermittlung oder Festigung der markenorientierten Denkhaltung.

Das Commitment ist zuerst und vor allem eine Aufgabe für die Geschäftsleitung und die Markenorganisation. Oberste Prämisse dabei ist die Förderung unternehmerischen Denkens und Handelns durch Kooperation, Wettbewerb und transformationale Führung. Wichtigste Ziele dieses Instrumentes sind das gemeinsame Brand Commitment und die Gestaltung einer eigendynamischen unternehmerischen Kultur.

Die konkrete Umsetzung soll grundsätzlich in die bestehenden Zielvereinbarungssysteme einfliessen, z.B. dem Prinzip des Management by Objectives (MbO). Gemäss diesem Führungskonzept legen Vorgesetzte und nachgeordnete Mitarbeiter Ziele gemeinsam fest. Der jeweilige Verantwortungsbereich für bestimmte Ergebnisse wird damit abgesteckt, und auf dieser Grundlage wird die Abteilung geführt und die Leistungsbeiträge der einzelnen Mitarbeiter bewertet.Dieser Prozess, Führung über Ziele – so die Annahme – fördert Initiative, Kreativität und Flexibilität bei den Mitarbeitern. Dies bedingt jedoch ebenfalls das Commitment aller Beteiligten, sich stufengerecht damit auseinanderzusetzen.

Vermittlung der Markenidentität und des Markenversprechens («Communicate the brand»)

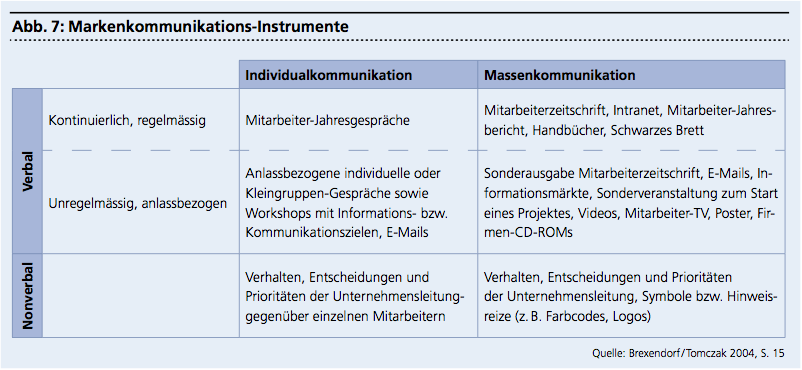

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen regelmässig und kontinuierlich direkt oder indirekt an die Markenwerte erinnert werden. Deshalb wird der Kommunikation grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist zentral, dass die Mitarbeitenden den Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit und dem Markenimage kennen. In der Markenkommunikation können verschiedene Typen von Instrumenten unterschieden werden. Dabei ist klar, dass externe Markenkommunikation auch intern Wirkung ausübt und umgekehrt. Die verwendeten Instrumente sind nicht neu und werden teilweise ohnehin in der Marketing-Kommunikation verwendet (Abbildung 7).

Der entscheidende Schritt ist, diese Instrumente an der zentralen Botschaft der Marke auszurichten. Es ist für KMU mit beschränkten Mitteln sicherlich möglich, diese Werte mit den klassischen Kommunikationsinstrumenten zu vermitteln. Spielerische, kreative und überraschende Elemente, auch in Unterscheidung zum Arbeitsalltag, können die massgebenden Botschaften interessant übermitteln.

Dazu gehört sicher das Engagement der Geschäftsleitungsmitglieder als Vorbilder im Behavioral-Branding-Prozess, aber auch die klassische Entwicklung und Durchführung markenorientierter Workshops und Schulungen sowie Kommunikation und Vermittlung von Markenwelten gegen innen und aussen. Storytelling, also Erfolgsgeschichten als Führungsinstrument zur Förderung von Brand Commitment, ist ein moderner ergänzender Ansatz. Selbstredend wird das begleitet von bekannten unpersönlichen Instrumenten wie Mitarbeiterzeitschrift, Intranet, Arbeitsplatzgestaltung oder aktuelle Kundenumfragen zum Markenimage.

Daneben sind offenkundig strukturelle Massnahmen erforderlich, welche die Kontext-Faktoren unterstützen und dabei die Rahmenbedingungen für den Aufbau von Brand Commitment liefern. Das können beispielsweise Behavioral Branding als variabler Entlohnungsbestandteil, markenspezifische Rekrutierung und Mitarbeiterentwicklung sein.

Leben der Markenidentität und des Markenversprechens («Live the brand»)

Erst mit dem Vorleben des Markenversprechens gegenüber dem Kunden wird Behavioral Branding schliesslich konkret und gewinnbringend umgesetzt. Die zunehmende Verantwortungsübernahme führt zudem zu einer leichten Verschiebung der Entscheidungsmacht hin zum einzelnen Mitarbeitenden. Sind die Mitarbeiter von den Markenwerten überzeugt, leben sie diese auch.

Wie wir vom deutschen Unternehmensberater Reinhard Sprenger eindrücklich geschildert bekommen haben, sind es Mitarbeitende, die dem Kunden die Entscheidung erleichtern, ob ein Produkt Vertrauen verdient oder eben nicht. Aus Kundensicht sind sie sogar das Unternehmen und verkörpern die Marke.

Daraus ergeben sich riesige Potenziale, welche Brexendorf und Tomczak schon formuliert haben:

› Ein konstantes Bild der Marke wird vermittelt.

› Die Markenidentität wird gestützt.

› Mitarbeiter kommen zu besseren und schnelleren Entscheidungen.

› Mitarbeiter handeln im Sinne der Kundschaft und vermitteln einen guten Eindruck.

› Die Differenzierung der Marke wird sichtbar.

› Neu entwickelte Lösungen betonen das Markenversprechen.

› Es wird ein positives Arbeitsklima geschaffen, und es werden potenzielle Mitarbeiter angezogen, welche die Markenwerte unterstützen.

Zentral dabei ist, dass diese Werte vom Topmanagement vorgelebt und auch gefordert werden und die Anreizsysteme dementsprechend ausgestaltet sind.

Damit eine Rationalität und Ergebnisorientierung der Markenführung sichergestellt werden kann, muss sich ein Prozessschritt dem Markencontrolling widmen. Dabei soll jedoch die Planung und Steuerung im Vordergrund stehen, nicht die Kontrolle. Es geht darum, die bisherigen Prozessschritte des strategischen und des operativen Markenmanagements zu unterstützen.

Kontrolle der Markenidentität und des Markenversprechens sowie der Ziele der internen Markenführung («Control the brand»)

Bei diesem Teilprozessschritt wird der Erfolg des Markenmanagements koordiniert und gemessen. Entscheidend für Behavioral Branding sind die internen Messgrössen, weshalb vor allem die interne Markenkommunikation, Lohnsysteme und Incentives zu kontrollieren sind, aber auch Markenkenntnisse der Mitarbeiter oder deren Verhalten. Mit einer Markencharta werden diese Elemente gesteuert.

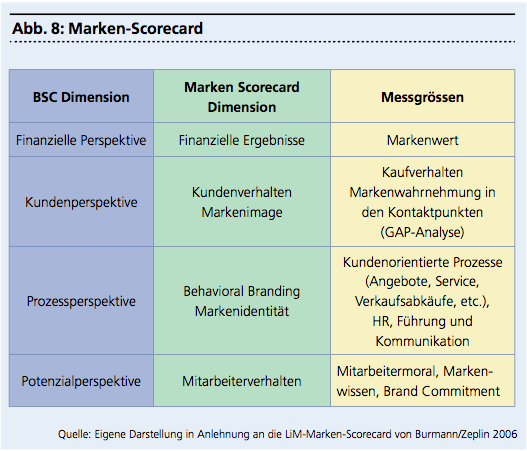

Eine Umsetzung in strategisches und operatives Controlling erscheint wenig zweckmässig. Hingegen sollen ökonomische und psychografische Grössen ein-fliessen. So wird auf die Grundidee des Balanced-Scorecard-Ansatzes zurückgegriffen (Abbildung 8). Mit der Balanced Scorecard wird ein sehr umfassender und integrativer Ansatz für die Beurteilung und Bewertung der internen und externen Faktoren gewählt, welche die Unternehmensprozesse beeinflussen. Ausserdem ist die Marke einer der zentralen Erfolgsfaktoren im gesamten unternehmerischen Wertschöpfungsprozess.

In der finanziellen Perspektive wird nachgezeichnet, wie sich die in den übrigen Perspektiven erfasste Leistung des Markenmanagements messbar auf das finanzielle Unternehmensergebnis auswirkt. Ein typischer Parameter zur Untersuchung des Unternehmenserfolges ist der Markenwert. In der Kundenperspektive wird mittels Gap-Analyse der Sollwert (Markenidentität) mit dem Istwert (Markenimage) verglichen. Die Prozessper-spektive analysiert die als zentral identifizierten Stellhebel Personal, Führung, Kommunikation und die Prozesse, die an den Berührungspunkten mit den Kunden wirken. Die aufgeführte Potenzialper-spektive repräsentiert das durch Behavioral Branding aufgebaute Brand Commitment und das Wissen um die strategischen Ziele des Unternehmens und bildet damit die Grundlage für den Markenerfolg.

Die geeignetsten Datenerhebungsmethoden des gesamten Behavioral Branding Controllings sind Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen und Tracking des Performance Managements (Überprüfung der Zielformulierungen durch MbO), des Personalselektions-, des Führungs- und Kommunikationsprozesses.

Der ergänzte und modifizierte Prozess von Brexendorf und Tomczak hat sich in der Praxis grundsätzlich bewährt. Mit diesem Modell kann die interne Markenführung mit relativ wenig Aufwand pragmatisch implementiert werden.

Diese Erkenntnis ist besonders für KMU interessant, da in diesem Bereich die Ressourcen beschränkt und der Zeitfaktor ein Killerkriterium sein kann. Die herauskristallisierten Stellhebel Führung (v.a. Commitment und Engagement des Topmanagements), HR und Kommunikation sind zentral. Dies alles ist im Allgemeinen nicht themenabhängig und dürfte als Erkenntnis allen Change-Prozessen immanent sein. «