Die meisten Veränderungsprojekte in Unternehmen werden als Prozess geplant und umgesetzt: mit Zahlen und über Daten gesteuert, von Projektmanagern geführt. Häufig werden Unternehmens- oder Managementberatungen hinzugezogen, die mit Industrie- und Prozessexpertise vor allem komplexe Situationen auf den Weg bringen. Doch akzeptiert wird die neu entstandene Situation von Mitarbeitenden, Lieferanten, Partnern, Kapitalgebern, Bürgerinitiativen, Anwohnern, Kunden etc. dadurch noch lange nicht. Denn selten wird im Change systematisch das abgebildet, was häufig zum Scheitern führt: Ansprüche.

Stakeholder Management

Wenn entscheidende Projekte akzeptiert werden müssen

Stakeholder Management hat immer dann Sinn, wenn Projekte oder unternehmerische Vorhaben erfolgskritisch sind, d. h. ihr Erfolg davon abhängt, ob bzw. wie stark sie akzeptiert werden. So hat sich z. B. in der Pharmaindustrie seit vielen Jahren ein (meist politisch orientiertes) Stakeholder Management etabliert, um die für ihr Geschäftsmodell entscheidenden Zulassungsprozesse steuern zu können. Bei KMU hingegen fehlt es vor allem an Erfahrung und Systematik (siehe die Studie «Stakeholder Integration» 2013 in schweizerischen, deutschen und österreichischen Unternehmen). Das Thema entwickelt sich mit dem Aufkommen kritischer Ansprüche und der Mündigkeit von Interessengruppen erst langsam (heute lässt sich Protest dank Facebook binnen weniger Minuten weltweit mobilisieren). Dabei lässt sich ein systematisches Stakeholder Management bereits mit wenigen hilfreichen Tools auf den Weg bringen.

Ansprüche erkennen

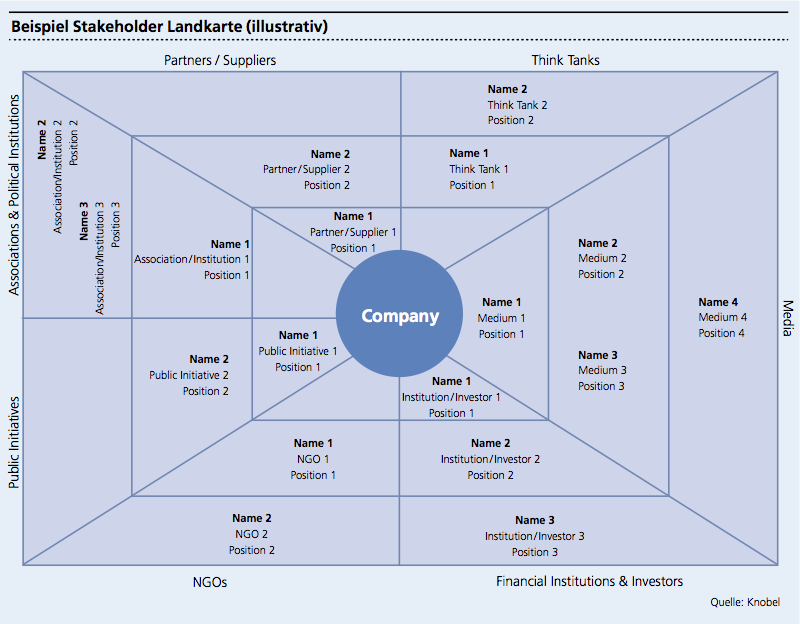

Der erste Schritt im Stakeholder Management ist das Offenlegen und Sichtbarmachen von Ansprüchen. Sogenannte Stakeholderlandkarten sind dafür ein analytisches Tool, das alle Meinungsführer auf einer einzigen Karte zusammenstellt (z. B. in Bezug auf eine Zusammenlegung von Geschäftsbereichen, in Bezug auf die Produktionsbedingungen im Ausland, in Bezug auf die Einführung einer neuen Software, …). Immer dann, wenn Projekte oder Strategieinitiativen erfolgskritisch sind, d. h. sie müssen von einer breiten Allianz getragen und akzeptiert werden, lohnt es sich, gleich zu Beginn eine solche Landkarte zu erstellen (siehe Abbildung).

Stakeholderlandkarten und die dahinterliegenden Stakeholderprofile legen offen, wer von den Auswirkungen betroffen ist, wer dafür oder dagegen argumentieren wird (oder wer überhaupt ein Stakeholder ist). Sie helfen also, auf einen Blick sichtbar zu machen: Wer ist dafür? Wer wird sich dagegen stemmen? Welche Allianzen gibt es? Wen kennen wir schon? Mit wem müssen wir noch sprechen? Wer kann für uns Partei ergreifen? Was ist unsere schlüssigste Argumentation gegenüber Kritikern?

Vor einigen Jahren haben wir eine Zusammenlegung von zwei grossen Spitälern begleitet. In den Wochen nach der Verkündung haben einige Chefärzte beider Spitäler durch Gespräche mit Journalisten immer wieder gegen die Fusion gewettert. Das hat insbesondere Mitarbeitende verunsichert und zu heftigen Diskussionen innerhalb der zwei Spitäler geführt. Wir haben dann begonnen, eine Landkarte aller Meinungsführer zu der Fusion zu erstellen. Mit den Kritikern wurde gezielt das Gespräch gesucht, Experten anderer Spitäler wurden für die Medienarbeit eingesetzt, Promotoren der Fusion für interne Mitarbeiterveranstaltungen genutzt und Dialogformate für das medizinische Personal geschaffen. Am Ende des Projekts haben Mitarbeitende die Fusion verstanden und akzeptiert – und teilweise sogar eine aktive Rolle im Change-Prozess eingenommen. Die öffentliche Debatte in den Medien war schon nach wenigen Monaten positiv, erklärend, sachlich.

Das Sichtbarmachen von Ansprüchen hilft, ein strategisches Vorhaben mit einer neuen Perspektive zu durchdringen – es durchzusetzen noch nicht. Dafür bedient man sich inhaltlicher Programmatiken oder einer gemeinsamen Agenda, unter die man alle Initiativen, die im Change-Prozess stattfinden, zusammenfasst. In der Vorbereitung der Fusion der zwei Lebensmittelriesen Cadbury’s und Kraft Foods waren Heerscharen von Beratern involviert: Zwei Megakonzerne mit langer Tradition, internationaler Verwurzelung und ganz eigenen Kulturen, Organisationen und Prozessen werden zu einem Unternehmen zusammengeführt.

Die Herausforderung war, die zwei Firmen nicht nur unternehmerisch zusammenzuführen, sondern auch zwei Kulturen miteinander zu verschmelzen. Und zwar so, dass sich die neuen Abteilungen nicht gegeneinander bekämpfen und das Momentum der Zusammenlegung in internen Machtkämpen erstickt. Die gemeinsame Programmatik im Prozess war «Growing Together» – eine Idee, die dem Senior Management kam, als sie in den Archiven beider Unternehmen nach Inhalten für die Transformationsagenda gesucht haben. Dabei fanden sie heraus, dass die beiden Gründer James Kraft und John Cadbury eine ähnliche Lebensgeschichte hatten. Beide verbindet ein Wertegerüst, das sich bis heute in den beiden Unternehmen niederschlägt.

«Growing Together» wurde inhaltlich gefüllt einerseits mit der unternehmerischen Idee, gemeinsam ein neues Unternehmen zu werden, das in einem volatilen Markt wieder stark wachsen kann. Andererseits gab es eine Vielzahl interner Veranstaltungen, bei denen auf allen Ebenen der neuen Firma inhaltlich an der gemeinsamen Agenda gearbeitet wurde. Einer Agenda, die sich inhaltlich speist aus der Geschichte beider Unternehmen. Trainings, CEO-Reden und viele weitere Kommunikationspunkte haben darüber hinaus immer wieder auf «Growing Together» verwiesen. Bis heute gilt die Integration von Kraft und Cadbury’s als eine der erfolgreichsten Mergers in Sachen Akzeptanz und Durchsetzungskraft einer grossen unternehmerischen Vision. Einer der entscheidenden Treiber war, die zwei Organisationen auf eine gemeinsame, inhaltlich fundierte Agenda einzuschwören (eine gute Übersicht zu inhaltlichen Agenden siehe Harvard Business Review 12/2012 oder der Turnaround des Kaffeeunternehmens Starbucks).

Der Fokus der Zielerreichung von Management und Projektleitern liegt bis heute fast ausschliesslich auf den Vorgaben der Shareholder. Doch um dem rasanten Wandel des unternehmerischen Umfelds (siehe dazu auch Zook/Allen 2012) zu begegnen, reicht dies künftig nicht mehr aus: Shareholder sind eine wichtige, längst aber nicht die einzige Stakeholdergruppe für nachhaltigen Geschäfts- oder Projekterfolg. Hansen, Ibarra und Peyer zeigen in einer Studie der Harvard University an den 100 erfolgreichsten CEO: «Many management thinkers argue that it is no longer enough to do well financially; companies also need to improve the well-being of (or at least not harm) the communities in which they operate [...]» (Hansen/Ibara/Peyer 2013, S. 89).

Keine Frage: Die These, verantwortungsvolles Einbeziehen gesellschaftlicher Anspruchsgruppen erhöhe automatisch die Bottom Line, ist zu einfach. Und doch: rund fünf Prozent der erfolgreichsten Unternehmen der Welt haben es geschafft, einen starken finanziellen Erfolg zu erreichen nicht obwohl, sondern weil sie es geschafft haben, gesellschaftliche Ansprüche in ihre unternehmerische Strategie zu integrieren, so die Ergebnisse der Studie.

Und das ist genau der entscheidende Punkt: Stakeholder Management ist keine Stabsfunktion, sondern Führungsaufgabe. Bisher wurde Stakeholder Management verstanden als Kommunikation, und die auch noch am Ende eines strategischen Prozesses («Gib die Info noch schnell in unsere Kommunikationsabteilung, die können dann mit den Medien sprechen»). In Zukunft werden unternehmerische Vorhaben – egal ob auf einem Corporate- oder auf einem Projektlevel – nur dann erfolgreich sein, wenn die Projektentscheider es schaffen, Ansprüche geschickt zu managen («Lasst uns überlegen, wen wir für unser Vorhaben wie gewinnen und einbinden müssen»).

Und Stakeholder Management lässt sich aufteilen: Während z. B. ein CEO mit politischen Meinungsführern, bestimmten Vorständen und Chefredaktoren spricht, kann ein Linienmanager Think Tanks und Experten aus dem akademischen Umfeld bearbeiten. Gleichzeitig übernimmt zum Beispiel der Fachverband die Aufgabe, Stakeholder aus dem NGO-Umfeld zu integrieren.

Für ein systematisches Stakeholder Management steht Entscheidern heute eine Vielzahl von Formaten zur Verfügung – je nach Zielsetzung (z. B. «nur informieren» oder «gemeinsames Entwickeln eines Industriestandards») und Komplexität des unternehmerischen Vorhabens. Vom runden Tisch über Mediation, Zukunftskonferenzen, Open-Space-Veranstaltungen, Delphi-Befragen bis hin zu World Café und Appricaitive Inquiry (AI) stehen ihnen heute Möglichkeiten zur Verfügung, die weit über die bekannten Workshop-Formate hinausgehen. Die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen, dass der Dialog mit Stakeholdern einerseits wichtigen Input bringt und andererseits zum Steuerungsinstrument wird, der durchaus Teil der Unternehmensführung werden kann. Entscheidern fehlt bislang häufig noch der Mut, neue Wege in der Integration von Ansprüchen in ihrer täglichen Projektarbeit zu gehen.

Stakeholder Management umfasst das Management aller Ansprüche. Für die Einführung einer neuen Software sind dies andere als bei der Restrukturierung von Business Units. Entscheidend ist, diese Ansprüche offenzulegen und dadurch Klarheit zu erreichen und sie strukturiert in den Prozess der Transformation einzubinden. Für die Zukunft bedeutet dies erstens, dass Entscheider in KMU-Prozessen Anspruchsträger zur Beteiligung und Partizipation in ihr Management einbeziehen und zweitens den Stakeholderdialog als Teil der unternehmerischen Wertschöpfung verstehen müssen. Was sie dadurch erreichen, ist eine völlig neue Akzeptanz und Durchsetzungskraft ihrer unternehmerischen Vorhaben.«