Der Gedanke des lebenslangen Lernens hat sich heute als das neue Bildungsparadigma in Wirtschaft und Gesellschaft etabliert. Im Fokus stehen hierbei nicht in erster Linie Bildungsanbieter oder Unternehmen, sondern die Individuen mit ihrer jeweils spezifischen Bildungsbiografie.

Schöne neue Bildungswelt

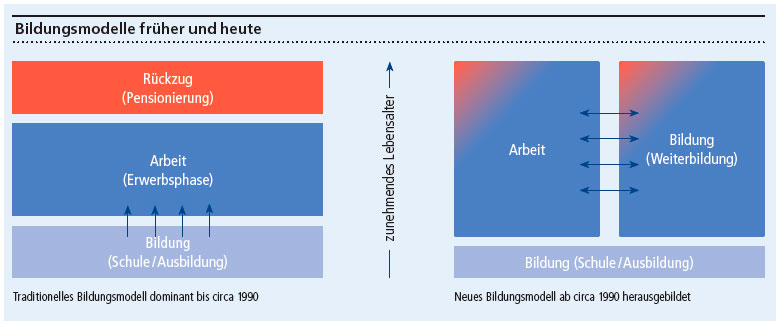

Früher war Bildung als abgrenzbare Lebensphase dem Kindes- und Jugendalter zugeordnet. Darauf aufbauend galt es das Gelernte im Beruf anzuwenden. Und schliesslich folgte der Rückzug aus der Erwerbstätigkeit im Pensionierungsalter. Alle drei Phasen beruhten seit dem auslaufenden 19. Jahrhundert auf der Idee, sich eine Grund- und Berufsbildung als Investition fürs Leben anzueignen. Diese reichte in der Regel tatsächlich auch ein Leben lang. Der damalige berufsbiografische Dreischritt hiess: Bildung, Arbeit, Rückzug. Oder in seiner bildungsbürgerlich moralischen Wertung: investieren, Mehrwert schaffen, ausruhen.

Heute gibt es kein Ende des Lernens mehr. Lebenslanges Lernen verwirft die Idee, wonach die Bildungsinvestition der Jugendzeit bis zum Ende der aktiven Berufszeit nachwirkt und überdies ein gutes Leben im Pensionsalter ermöglicht. Lernen ist zu einem Lebenswert an sich geworden. Einerseits vereinfachen kontinuierliche Lernschritte die Anpassung an laufend neue berufliche Anforderungen. Andererseits ergänzen sich Beruf und Lernen auch deshalb, weil Arbeit nicht mehr nur auf Existenzsicherung ausgerichtet ist. Vielmehr erleben Menschen dann ihr Leben als besonders sinnerfüllt, wenn es ihnen gelingt, Erwerbsarbeit und Lernen im Gleichgewicht zu halten. Die Abbildung zeigt die Differenz zwischen altem und neuem Paradigma schematisch auf.

Altes und neues Paradigma

Beide Bildungsparadigmen – das alte und das neue – sind als mentale Modelle bei Führungspersonen und Mitarbeitenden in den Unternehmen heute nebeneinander präsent. Manche Führungskräfte orientieren sich nach wie vor am «alten» Modell: Bildung, Arbeit, Rückzug. Andere Vorgesetzte sind längst in ihrer individuellen Berufsbiografie selbst im «neuen» Modell unterwegs und agieren im Sinne von lebenslang Lernenden als Vorbilder. Gerade in den Unternehmen, die schon seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich am Markt tätig sind, dürften manche Weiterbildungsentscheidungen von einem unbewussten Nebeneinander beider Paradigmen geprägt sein. Das kann sich dann in solchen Fragen äussern: Reicht denn die Ausbildung, die im frühen Erwachsenenalter abgeschlossen wurde, nicht mehr? Lohnt es sich denn für das Unternehmen, die Mittel für die Weiterbildung eines einzelnen Mitarbeitenden aufzuwenden? Wer profitiert letztlich – Individuum oder Unternehmen oder sogar bloss die Hochschule – von einer durchaus zeit- und kostenaufwendigen externen Weiterbildung?