Zunächst zur Frage: Was ist denn nun ein Leitbild per Definition? Das Leitbild ist vergleichbar mit einer Klammer, die die Vision und Mission verbindet. Während die Vision das Fernziel der Unternehmung festlegt, formuliert die Mission die nutzenbringende Handlung der Firma daraus. Verbunden werden die beiden Elemente mittels des Leitbildes, das aussagt, mit welchen Werten und welchem Verhaltenscodex diese Ziele verfolgt werden sollen. Es ist sozusagen der Grundstein der Unternehmungskultur, der die Identität und Werte der Unternehmung den relevanten Anspruchsgruppen sichtbar machen soll.

Eine Werteorientierung

Das Leitbild hat demnach eine handlungsleitende sowie Orientierung gebende Funktion für Entscheidungen und den betrieblichen Alltag. Und für wen soll dieses Leitbild gut sein? Für Kunden und Anspruchsgruppen. Es stellt eine Selbstverpflichtung – um nicht zu sagen Versprechen der Unternehmung – dar. Eine Art von Mitteilung über die Unternehmungswerte, womit es auch zu einem Teil des Images wird.

In seiner Blütezeit – in den 1990ern – war es ein in Mode gekommenes Instrument zur Imagepflege fast jeden Unternehmens. Schliesslich waren Vision und Mission damals nebst dem Kunden auch um weitere Themen wie Ökologie und Lieferanten et cetera ergänzt worden. Unzählige Unternehmungsführungen erarbeiteten als obligatorische Folgemassnahme – meist gemeinsam mit einem externen Berater – ihr Leitbild. Dazu war der Unternehmungsführung kein Workshop zu schade. In Superlative ausformulierte Aussagen wie «Wir sind integer und offen.»; «Die Kundenzufriedenheit ist unser höchstes Gebot.»; «Unsere Mitarbeitenden sind unser wertvollstes Kapital.» oder «Mit unseren Partnern arbeiten wir fair, ehrlich und respektvoll.» dekorierten die Unternehmen auf kreativste Art und Weise.

Danach wurde es aber wieder ruhig um das Leitbild. «Natürlich», sagen die einen Geschäftsleiter, «unsere Werte ändern sich auch nicht wie der Markt und ausserdem, nur dort verdienen wir das Geld.» Andere wiederum argumentieren, dass das Leitbild eine selbstverständliche, normative Grundlage sei und den Mitarbeitenden hin und wieder «sogar» in Erinnerung gerufen werden würde, «spätestens vor Rezertifizierungen».

In diesem Zusammenhang stellt sich beispielsweise die Frage, zu welchem Zweck diese Werte überhaupt «hin und wieder» und nur bei den Mitarbeitenden in Erinnerung gerufen werden müssen? Und welche Aktivitäten werden für alle übrigen im Leitbild aufgeführten Anspruchsgruppen unternommen? Und warum werden manche dieser Anspruchsgruppen wie Partner und Kunden zynisch, wenn man sie auf die Inhalte des Leitbildes anspricht?

Auf diese Fragen fallen die Antworten seitens der Führung meist in unterschiedlich nachvollziehbarer Qualität aus, während Mitarbeitende, Kunden oder Partner mit einem Augenzwinkern auch vom «Leid»-Bild sprechen.

Mehr als nur Worthülsen?

Vergegenwärtigt man den Status eines Leitbildes mit seinem ureigenen Zweck, so ist häufig festzustellen, dass es offensichtlich bei Worthülsen geblieben ist. Der Zweck des Leitbildes scheint missverstanden oder in Vergessenheit geraten zu sein. Dabei wird gegenwärtig in vielen Fachzeitschriften deutlich gemacht, wie wichtig Faktoren wie Orientierung und Identifikation für die heutigen Mitarbeitenden sind. Doch zurück zu den Versprechungen im Leitbild.

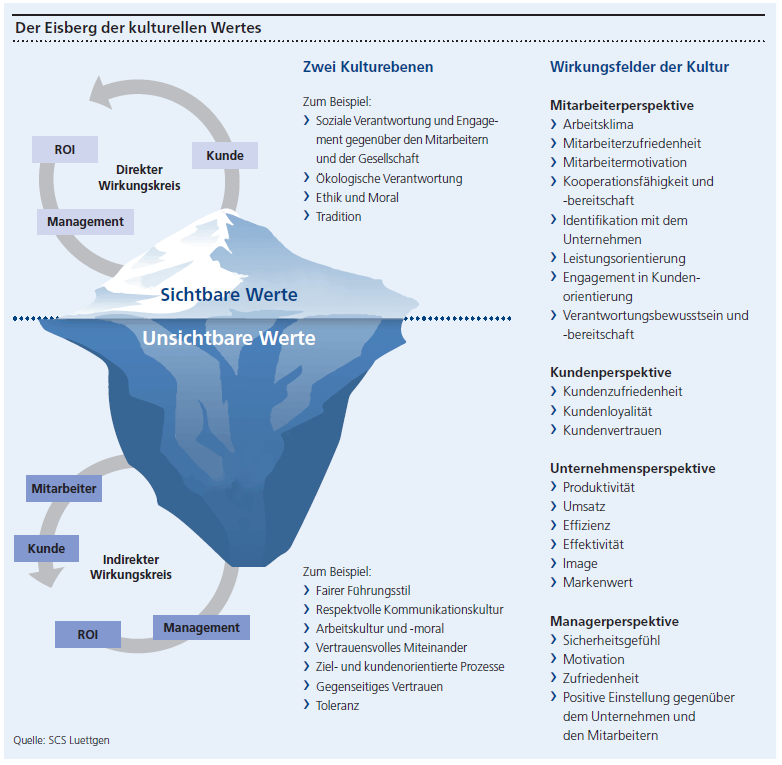

Wenn im Leitbild Begriffe wie «Fairness», «Ehrlichkeit», «Zufriedenheit» und viele mehr Anwendung finden, dann sind das Attribute für und von Menschlichkeit. Warum aber sprechen Umfragen über das Gegenteil dieser Werte? Mitarbeitenden fehlt es an Werten und Sicherheit. Partner bemängeln Kommunikation und gemeinsame Interaktion. Kunden bemängeln Qualität im Servicegedanken oder im Umgang mit Beschwerden.

Wirkungsvoller Nachweis

Nach ISO 9001:2015 oder EFQM zertifizierte Unternehmen können ihr Leitbild als Instrument und Nachweis im Managementsystem einsetzen. Zwar sind weder die Vision noch das Leitbild explizite Anforderungen der Norm, doch sind sie ein wirkungsvolles Instrument zur Umsetzung von Anforderungen beziehungsweise Teilkriterien wie: ISO 9001:2015: Kapitel 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes (interne und externe Themen), 5.1.1 Führung sowie Verpflichtung für das Qualitätsmanagementsystem; oder im EFQM-Modell: Befähiger-Kriterien 1–4.

In diesen Anforderungen geht es darum, nachzuweisen, wie es der Unternehmensführung gelingt, eine entsprechende Unternehmenskultur zu entwickeln, zu verbessern und zum integralen Bestandteil des Handelns zu machen. Die Entwicklung des Leitbildes stellt dabei einen Prozess dar, der schrittweise erfolgen sollte. Denn kaum ein Leitbild wird ein gelebtes Ergebnis aufweisen, wenn es in einem Anlauf erarbeitet wurde. Nur: Wie erweckt man das Leitbild zu neuem Leben und schlägt damit die Eckpfosten für die innere Funktionalität des Unternehmens so ein, dass gültige Massstäbe definiert sind, an denen Mitarbeiter ihr Handeln und ihre Arbeit messen können?