Führungskräfte stehen in der heutigen Zeit mehr denn je vor der Aufgabe, Veränderungsprozesse zu gestalten respektive den Bedarf dafür überhaupt zu erkennen. Durch kontinuierliches Anpassen wird versucht, auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren oder Missstände zu beseitigen. Weitere Gründe für Veränderungen können eine bessere Auslastung der Mitarbeitenden sein oder Prozessoptimierungen, um eine klare Qualitätsverbesserung innerhalb der Organisation oder gegenüber Kunden zu erreichen.

Nicht immer klappt das indessen. Nur ungefähr die Hälfte aller Veränderungsprojekte erreicht die erwarteten Ziele. Einige scheitern sogar vollständig. Ein Grund für das Scheitern sind der fehlende Einbezug der Mitarbeitenden und nicht etwa mangelnde Methoden- oder Fachkenntnisse im Design der jeweiligen Lösung. Ein planvoller und bewusster Umgang mit den Mitarbeitenden, mit ihren Ängsten oder Widerständen fördert einen erfolgreichen und nachhaltigen Wandel. Dabei gilt es, drei Formen von Widerstand zu unterscheiden: den emotionalen, den rational begründeten und den politischen Widerstand. Im vorliegenden Artikel beziehen wir uns ausschliesslich auf den emotionalen Widerstand.

Der emotionale Widerstand

Der emotionale Widerstand resultiert aus der Angst vor dem Neuen und dem Gefühl der Überforderung. Weil er sich einer rationalen Argumentation entzieht, ist diesem Widerstand schwer beizukommen. Es gilt, Befürchtungen und Ängste zu thematisieren und Schritt für Schritt abzubauen.

Damit dies gelingt, muss eine Führungskraft verstehen, dass Veränderungen mehr sind als lose Prozess- und Organisationsanpassungen – sie wirken sich auch auf vorhandene Kraftfelder und soziale Gefüge aus. Die Folgen von Veränderungen haben somit direkt oder indirekt divergierende Auswirkungen auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Deshalb lassen sich Veränderungsprozesse nur erfolgreich durchführen, wenn die Mitarbeitenden aktiv in die Veränderungen einbezogen werden.

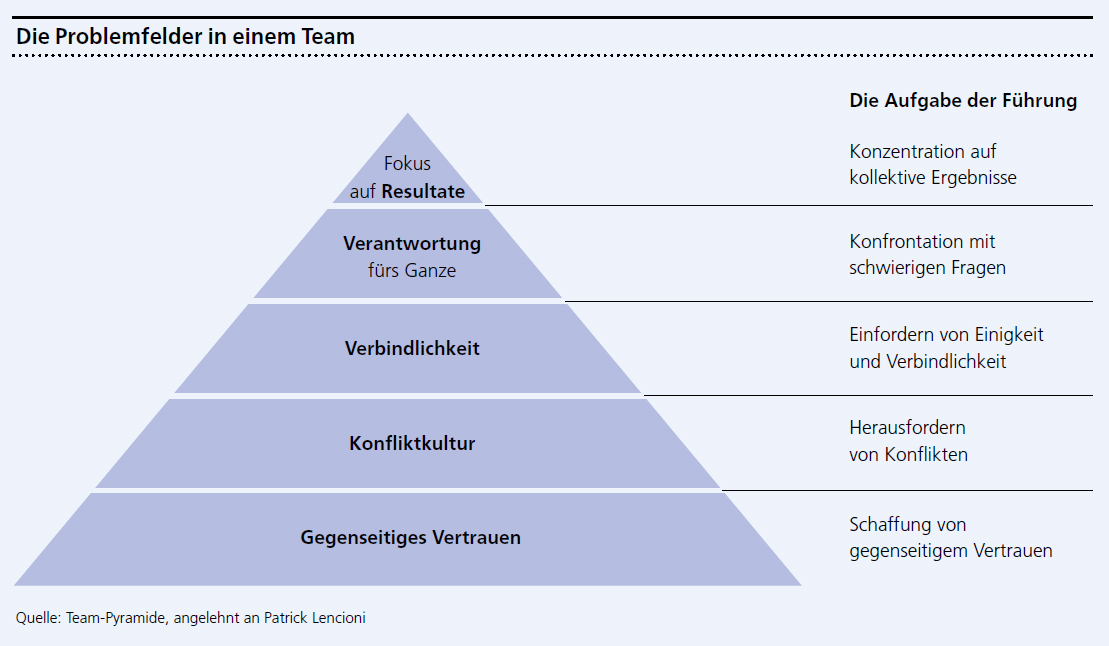

Patrick Lencioni bietet eine fundierte Methode, um die Zusammenhänge innerhalb einer Organisation darzustellen. In seinem Buch «The Five Disfunctions of a Team» bezieht er sich im Wesentlichen auf eine von ihm entwickelte Pyramide, mit der er die zentralen Komponenten eines Teams in fünf Problemfelder einteilt (siehe Abbildung).

Mit dieser Pyramide lassen sich Probleme innerhalb einer Organisation besser und schneller einordnen. Sie verdeutlicht, wie sich das Verhalten eines Teams in der Organisation auswirkt.