Für sich genommen ist Change nichts Aussergewöhnliches. Innovationen, Verbesserungen und Adaptierungen gibt es immer. Hier geht es um die ganz bestimmte Art von Wandel, die das Bestehende durch etwas Neues verdrängt und ersetzt. Es geht um Substitution. Der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter nannte diesen Typus des Wandels «Schöpferische Zerstörung».

Damit formuliert er das Grundgesetz des Wandels, wie es auch in der natürlichen Evolution herrscht. Dies überträgt Schumpeter auf den Unternehmer als Entrepreneur. Etwas zu gestalten, über das Bestehende hinauszugehen und zu innovieren – dies betrachtete Schumpeter als die eigentliche Aufgabe des Unternehmers, den er vom «blossen» Kapitalisten ausdrücklich

abgrenzt.

Den Wandel verstehen

Solche Transformationen haben mit dem zu Recht kritisierten Sozialdarwinismus nichts zu tun. Vielmehr werden dadurch revolutionär höhere Fähigkeitsstufen erschlossen. Die Dampfmaschine – Symbol der industriellen Revolution – hat die damaligen Zugtiere ja nicht bekämpft, sondern sie machte diese bedeutungslos. Pferde und Kühe sind deswegen nicht ausgestorben, sondern einer ihrer Zwecke ist ihnen abhandengekommen. Sie wurden als Transportmittel nicht mehr gebraucht.

In Zeiten des Umbruchs gilt es zu verstehen, was vor sich geht. Wissen allein genügt nicht, Information und Daten schon gar nicht. Ohne zu verstehen, was passiert und was diese Geschehnisse bedeuten, ist richtiges Handeln nicht möglich. Man muss aber wiederum nicht alles im Detail verstehen. Wesentlich sind vielmehr die grundlegenden Muster im Geschehen.

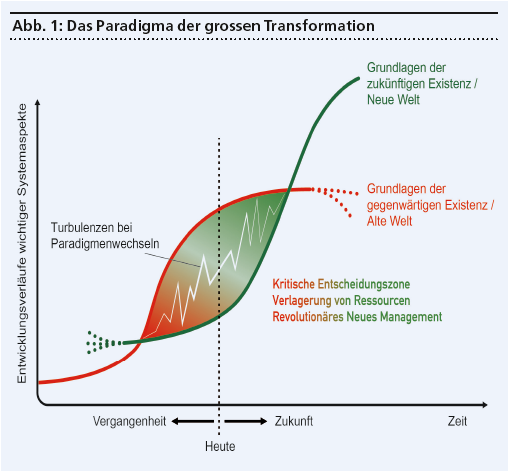

In der Unmenge von Daten und Fakten, von Informationen und Ereignissen ist es nicht schwer, einen transformationalen Wandel zu erkennen, wenn man dessen grundlegendes Verlaufsmuster kennt (siehe Abbildung 1).