Ob in Jahresgesprächen mit Lieferanten oder im Trubel des Tagesgeschäftes, die Zeit für Verhandlungen ist oft stark gedrängt. Ein zielgerichtetes Verhandeln durch sorgfältig vorbereitete Strukturen ist dann der Schlüssel zur Effizienz. Wichtig ist dabei vor allem: alle sich wiederholenden Verhandlungs-Bausteine einmalig vorzubereiten. Wie eine vom Autor durchgeführte Analyse zeigt, sind drei Viertel aller Verhandlungen identisch beziehungsweise die Vorgehensweise gleicht sich.

Sieben Schritte zur Optimierung

Darüber hinaus gibt es einige Details, die von Verhandlung zu Verhandlung variieren können. Diese wichtigen Unterschiede gilt es zu identifizieren, denn sie sollten vor jedem Verhandlungsbeginn eine gesonderte Betrachtung erfahren. Die zum Teil kleinen Unterschiede liegen beispielsweise in der Abhängigkeit vom Lieferanten, ob der Verkäufer Zugang zu eigentlich vertraulichen Interna und Entscheidungen besitzt und ob Wettbewerb vorhanden ist. Insgesamt kann in sieben Schritten auf Top-Verhandlungsergebnisse zugesteuert werden:

1. Analyse: Was behindert ein besseres Ergebnis?

Der Bauer pflügt sein Feld, der Lkw-Fahrer prüft Motor und Reifen. So verbessern sie die Chance auf guten Ertrag beziehungsweise auf gute Fahrt. Ähnlich bereiten sich gute Verhandler auf ertragsreiche Verhandlungen vor: Mit der Frage «Was behindert meinen Erfolg?» identifizieren Verhandler Stolpersteine.

Insbesondere der Fachbereich stellt oft ein Informationsleck dar. Ungewollt oder leichtsinnig gibt er in den Gesprächen mit dem Lieferanten zu viele für die Verhandlung relevante Informationen preis. Etwa, dass das Produkt besonders aus dem Wettbewerb heraussticht oder dass ein Wechsel zum Wettbewerber nicht in Frage kommt. Klar, dass ein Verkäufer unter solchen Voraussetzungen keine Notwendigkeit für einen marktgerechten Preis sieht; er hat den Auftrag ja schon in der Tasche.

Dagegen muss eingeschritten werden: Bevor der Einkäufer oder der Geschäftsführer in Verhandlung mit dem Lieferanten tritt, sollte er primär dafür sorgen, dass solch hinderliche Informationen nicht mehr aus dem Unternehmen dringen. Oftmals reicht es schon aus, die Mitarbeiter für die Brisanz, Wertigkeit und finanziellen Folgen zu sensibilisieren. In einigen Fällen müssen Informationslecks aber auch durch klare Anweisungen geschlossen werden.

Ein weiterer Stolperstein ist mangelnder Wettbewerb. Sei es durch Fünf-Sterne-Anforderungen (höchste technische Spezifikationen) oder Monopole. An den Monopolen zu rütteln, fällt schwer. Auf die Fünf-Sterne-Spezifikation haben die Unternehmensmitarbeiter und vor allem die Geschäftsführung aber durchaus Einfluss. Und sei es, dass lediglich für die Zeit der Verhandlungen nach aussen hin eine Vier-Sterne-Spezifikation als ausreichend deklariert wird. Damit steigt die Zahl der potenziellen Wettbewerber sprunghaft. Der Verkäufer kann sich seiner Sache nicht mehr so sicher sein wie vorher. Wenn eine Vier-Sterne-Lösung deutlich günstiger und dennoch die Qualität des Endprodukts zu 100 Prozent gewährleistet ist, so ist das sicher eine glaubwürdige Alternative.

2. Forderungsbegründung entwickeln – Konsequenz festlegen

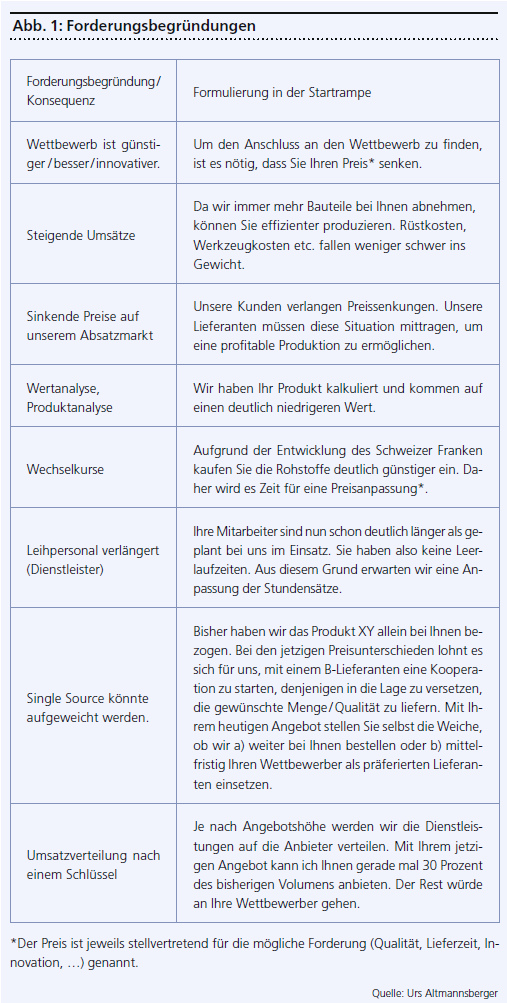

Sind die Stolpersteine weitgehend aus dem Weg geräumt, gilt es, eine schlagkräftige Forderungsbegründung zu finden: Was rechtfertigt es, eine Preis- oder Leistungsforderung an den Lieferanten zu stellen? Erfolgreiche Verhandler suchen in diesem Zusammenhang nach einer Konsequenz (positiv wie negativ), die je nach Zugeständnissen des Lieferanten unterschiedlich ausfällt. Gängige Forderungsbegründungen samt Bausteinen für die Startrampe zeigt Abbildung 1.