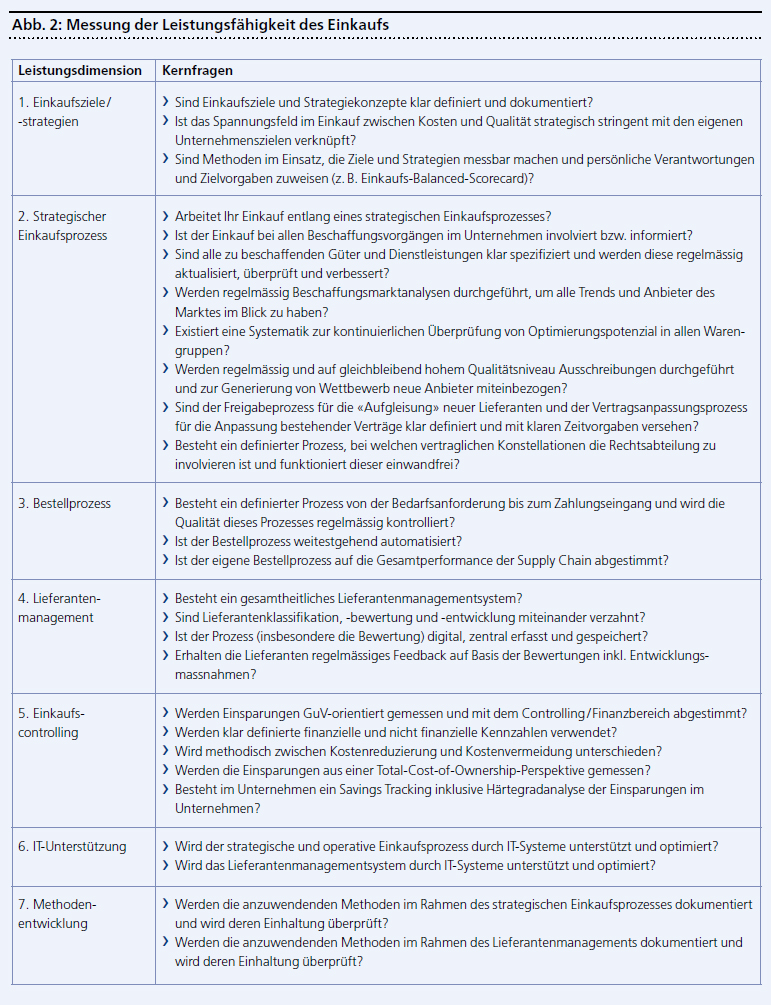

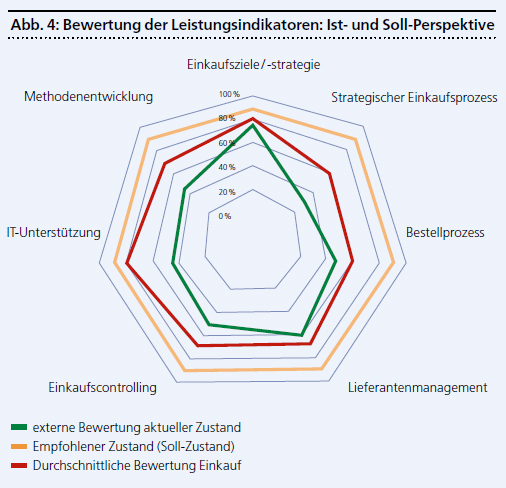

Ziel der Durchführung eines externen Benchmarkings ist das Aufzeigen von Lücken («gaps») zwischen der Leistungsfähigkeit des eigenen Einkaufs (Ist-Zustand) und einem idealtypisch ausgeprägten Einkauf (Soll-Zustand). Ein solches Vorgehen sollte kontinuierlich im Sinne eines vorausschauenden Verbesserungsprozesses durchgeführt werden und nicht erst dann, wenn die Leistungsfähigkeit spürbar nachlässt. Die Leistungsfähigkeit einer Einkaufsabteilung wird dabei in verschiedenen Dimensionen (Leistungsindikatoren) bewertet. Der Soll-Zustand wird entweder extern definiert oder über einen Vergleich mit dem besten Zustand am Markt, also orientiert an der Best Practice, ermittelt. Auf Basis der identifizierten Abstände von den Besten lassen sich anschliessend für verschiedene Bereiche Optimierungsmöglichkeiten ausarbeiten, um die Lücken zu schliessen.

Die Vorbereitung

Um die eigene Leistungsfähigkeit des Einkaufs am Markt zu beurteilen und richtig einordnen zu können, bedarf es zunächst einer korrekten Einordnung des relevanten Markts. Der Markt kann über die direkte Konkurrenz in einem geografischen Gebiet (zum Beispiel ein Anbieter für Waschmittel in der Region DACH) oder auch anhand bestimmter Segmente (zum Beispiel ein Hersteller im Hochpreissegment) definiert werden.

Hier ist es zwingend notwendig, keine politisch motivierte Vergleichsgruppe (Markteingrenzung) zu wählen, zum Beispiel weil man sich vielleicht nicht mit dem härtesten Konkurrenten vergleichen will. Entscheidend ist vielmehr, ein externes Benchmarking als möglichst objektiven Prozess zu verstehen, in dem die eigenen Stärken und Schwächen klar erkennbar werden.

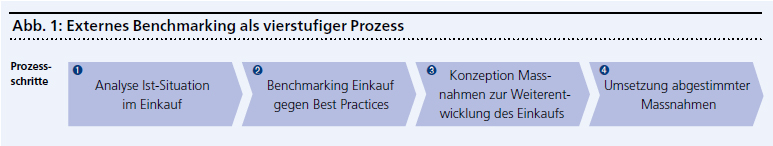

Ist der Vergleichspool sinnvoll definiert, sieht das Vorgehen eines externen Benchmarkings in der Regel einen strukturierten, vierstufigen Prozess vor (siehe Abb. 1).