Drei Schritte zu einer erfolgreichen Strategie

Strategische (Neu-)Ausrichtung festlegen: Bei der strategischen (Neu-)Ausrichtung geht es darum, das Leistungsangebot zu definieren und den Wettbewerbsvorteil zu bestimmen. Also die Frage zu klären, mit welchen Produkten / Dienstleistungen wir zukünftig welche Nische (Kundengruppe, geografischen Raum etc.) besetzen und über welche Vertriebskanäle wir diese versorgen wollen. Finanzielle Führung entwickeln: Unternehmen müssen auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet sein. In den Mittelpunkt rückt die Leistung einerseits und der Output andererseits. Es muss feststellbar sein, wie viel Arbeitsleistung (Kosten) ein Produkt /eine Dienstleistung verschlingt und wie viel Ertrag es abwirft. Die finanzielle Führung muss mit unserer strategischen Ausrichtung und unseren Aktivitäten übereinstimmen. Setzen wir unsere Ressourcen für die wirklich relevanten Aktivitäten und Aufgaben ein?

Eine Verzichtsplanung vornehmen (trade-offs): Jede erfolgreiche Strategie benötigt auch eine Verzichtsplanung. Diese zu bestimmen, fällt zwar nicht immer leicht, ist aber zwingend nötig. Denn: Jede strategische Ausrichtung ist nur dann nachhaltig, wenn wir uns auf diese fokussieren und die Ausrichtung nicht verwässern. Sowohl die Vision einer Unternehmung wie auch deren Strategie sind die Grundlage und fundamentaler Bestandteil eines Businessplans, welcher als wesentliche Voraussetzung für ein Erfolg versprechendes Vorhaben steht.

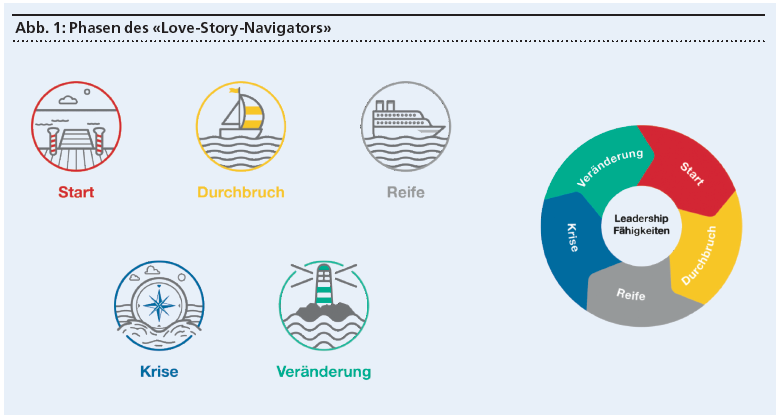

2. Phase: Durchbruch

Die Durchbruchs-Phase ist oftmals unter anderem mit dem Gewinn eines beziehungsweise mehrerer Kundenaufträge gleichzusetzen. Das heisst, der Kunde entscheidet sich für das Angebot des Unternehmens. Mit dem Entscheid für das Angebot bietet sich auch die Gelegenheit, weitere Referenzkunden auf dem Markt zu ergattern und dadurch wiederum neue Kunden zu gewinnen. Die Anzahl der Mitarbeitenden kann somit steigen. Gerade in dieser turbulenten Phase gilt es für den Unternehmer, den Überblick über die verschiedenen Themenbereiche – die sich an der Unternehmensstrategie orientieren – zu behalten. Ein Frühwarnsystem kann in dieser Phase für Entspannung sorgen und den Überblick innerhalb der Unternehmung wesentlich erhöhen.

Das Frühwarnsystem

Frühwarnsysteme gibt es in verschiedenen Bereichen. Das Prinzip ist jedoch jeweils dasselbe und kann deshalb auch im Bereich der Betriebswirtschaft angewendet und auf die eigene Unternehmung angepasst werden. Grundsätzlich verfolgt ein Frühwarnsystem das Ziel, aufkommende zukünftige Gefahren frühzeitig als solche zu erkennen und Gefährdete möglichst schnell darüber zu informieren.

Beispiel: ein Tsunami-Frühwarnsystem. Während im Meer die Messstationen Veränderungen wie Seebeben oder erhöhten Wasserdruck registrieren und via Satellit an zentrale Frühwarnzentralen übertragen, sollen im Bereich der Wirtschaft negative Tendenzen und operationelle Risiken erkannt werden, um so zwar nicht einen Tsunami, aber eine Umsatzminderung, einen Schaden oder gar einen Konkurs abzuwenden. Die Reaktionszeit ist dabei entscheidend, denn «je früher Alarm gegeben wird, desto mehr Zeit bleibt den Menschen zur Flucht» beziehungsweise den Unternehmen zum Handeln.

Die Balanced Scorecard als Führungs- und Steuerungsinstrument

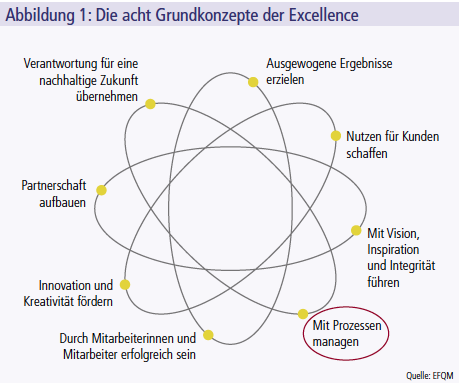

In den 1990er-Jahren entwickelten Kaplan & Norton an der Harvard-Universität ein Kennzahlen- respektive ein Führungsinformationssystem namens Balanced Scorecard (BSC). Dieses Führungsinformationssystem setzt die Wirkfaktoren des Geschäftsmodells eines Unternehmens zueinander in Beziehung und stellt die Interaktionen in der sogenannten Strategiekarte mit den vier klassischen Dimensionen Finanzen, Kunden, Prozesse sowie Mitarbeitende dar. Dieses Konzept ist in der Betriebswirtschaft heute verbreitet. Sie ist eine hervorragende Methode, um ein Unternehmen ganzheitlich und strategiegeleitet zu führen und zu steuern. Dabei wird das Unternehmen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.

Die Balanced Scorecard (BSC) dient als Bindeglied zwischen der Unternehmensstrategie und ihrer Realisierung bzw. definiert den Handlungsrahmen für die Umsetzung der Strategie. Unabhängig von der Firmengrösse ist sie bei KMU sofort umsetz- und anwendbar. Die BSC erlaubt es, mögliche Fehlentwicklungen zu erkennen und zu korrigieren. Als lebendiges Führungs- und Steuerungsinstrument muss sie regelmässig überdacht und an neue Entwicklungen angepasst werden (mindestens ein Mal im Jahr). Denn schon Kaplan und Norton hatten erkannt: Gute Geschäftsergebnisse beruhen auf Entscheidungen, die in der Regel mehrere Jahre zuvor im Unternehmen gefällt worden sind. Die Kernfrage lautet deshalb: Was müssen wir tun, damit wir auch morgen (nächstes Jahr, in drei Jahren usw.) noch erfolgreich sind?

Die Erfolgstreiber

Viele KMU orientieren sich primär an finanziellen Messgrössen wie Umsatz oder Ebit. Doch diese sagen nichts darüber aus, warum bestimmte Ziele erreicht wurden und andere nicht. Sie bieten damit wenige Anhaltspunkte für proaktive Eingriffe. Es gilt, die Erfolgstreiber wie zum Beispiel die Leistungen der Mitarbeitenden, das Innovationspotenzial, die internen Abläufe oder die Kundenbeziehungen abzubilden sowie messbar zu machen. Dies immer mit dem Fokus für die Erreichung der Gesamtziele der Unternehmung. Dabei stehen die ermittelten Erfolgstreiber straff in Einklang mit der Vision und den strategischen Zielen des Unternehmens.

Eine erste Version der BSC wurde von KPMG zusammen mit Apple in den 1990er-Jahren entwickelt. Sie fördert und fordert Spitzenleistungen. Zudem kann sie helfen, Mitarbeitende mit mehr Verantwortung auszustatten, damit diese ihre Arbeitsprozesse selbst steuern und ständig nach Verbesserungen streben können.

Die Rolle des Unternehmers

Wie eingangs erwähnt, ist die Welt für Unternehmungen aufgrund der Globalisierung, der Dynamisierung, des Einflusses der Kapitalmärkte oder auch durch Innovationsschübe um einiges schnelllebiger geworden. Viele Unternehmen gehen davon aus, dass das, was bereits in der Vergangenheit Erfolg gebracht hat, auch in der Zukunft am meisten Erfolg verspricht. Dies gilt es jedoch aufmerksam zu beobachten. Es gilt zu versuchen, mögliche (Markt-)Veränderungen zu antizipieren und sich ständig den veränderten Gegebenheiten anzupassen. Für den Unternehmer als Führungsperson gilt es, das Umfeld und das eigene Unternehmen sehr aufmerksam zu beobachten.

Als Basis dazu ist für den Unternehmer die stetige Persönlichkeitsentwicklung von entscheidender Bedeutung. Der Umgang mit sich selbst wird dabei zu einem Schlüsselthema der Zukunft, die Führung der eigenen Person zur Grundlage jedes Führungsverhaltens. Den meisten Unternehmen kann nichts Besseres geschehen, als eine Persönlichkeit an der Spitze zu haben, die für sich selbst Sorge tragen kann und sich damit Gesundheit und Wohlbefinden sichert.