Schritte zur Förderung

Wichtig ist die regelmässige Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der aktuellen Managementpraktiken und die Ableitung von Massnahmen, die zur jeweils spezifischen Unternehmenssituation passen, ohne Themen aufzugreifen, nur weil sie als «modern» gelten. In Hinblick auf den Trade-off zwischen Nachhaltigkeit und Effizienz muss aus allen sinnvollen nachhaltigkeitsorientierten Aktivitäten eine Auswahl getroffen werden. So ist in einem ersten Schritt zu klären, was die Motivation für ein Nachhaltigkeitsengagement ist, welches das eigene Verständnis sozialer Nachhaltigkeit ist, was Ergebnisse eines Nachhaltigkeitsengagements sein sollen und für die Bedeutung des Themas zu sensibilisieren.

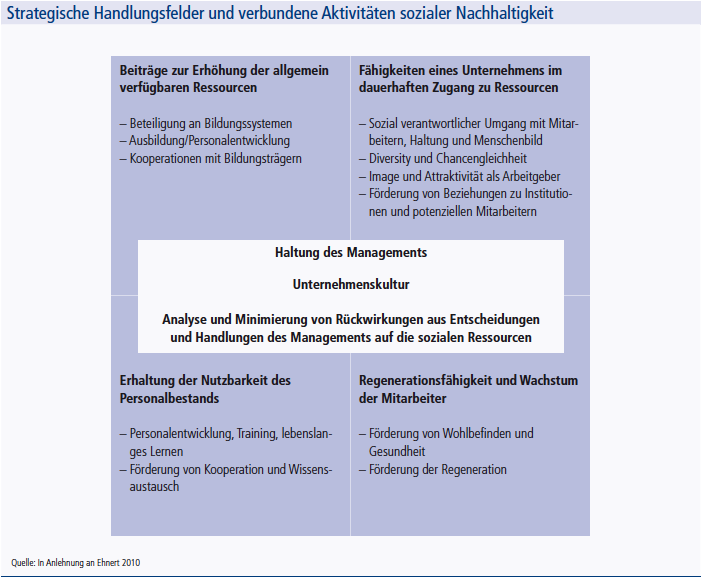

Der zweite Schritt liegt im Aufbau eines geteilten Verständnisses von sozialer Nachhaltigkeit und in einer Analyse der diesbezüglichen Stärken und Schwächen im Unternehmen. Als Ausgangspunkt für eine solche Diskussion lassen sich die in der nachstehenden Grafik dargestellten Handlungsfelder nutzen. Diese ergeben sich aus einer Kombination der verschiedenen dargestellten Kategorisierungen sozialer Nachhaltigkeit. Sie beleuchten die Anforderungen, die bestehende und vorgesehene Managementpraktiken an die Humanressourcen stellen sowie die Wirkungen der (Personal-)Managementpraktiken im Zeitverlauf. Verbundene Fragestellungen sind:

- Worum geht es uns mit unserem Engagement?

- Inwiefern bestehen in unserem Managementhandeln und unserem Umgang mit sozialen Ressourcen Risiken in Hinblick auf die künftige Verfügbarkeit/Zugänglichkeit/Nutzbarkeit/Regeneration? Worin sind wir besonders gut?

- Welche Handlungsfelder sozialer Nachhaltigkeit ergeben sich daraus für uns und welche müssen wir prioritär aufgreifen?

Aus den Ergebnissen sind Ziele abzuleiten und Zielgrössen für die Verfolgung in der Messung der Zielerreichung festzulegen. Zur Vorbereitung der Umsetzung sollte der Blick auch darauf gelenkt werden, ob Ressourcenpartnerschaften im Umfeld des Unternehmens gebildet werden können, falls einzelne Handlungsfelder die Fähigkeiten des Unternehmens alleine übersteigen.

In einem dritten Schritt sind die Massnahmen umzusetzen und flankierende Massnahmen für die Umsetzung zu definieren. Unter anderem gehören zu den flankierenden Massnahmen eine passende Kommunikation des Engagements nach innen und aussen. Weiter müssen spezifische Kompetenzen der Führung und Unternehmenskultur im Umgang mit den Trade-offs parallel zu den geschilderten Aktivitäten entwickelt werden. Müller-Christ (2008) beschreibt eine «Dilemmatakompetenz», wonach

- das «Trade-off-Problem» zwischen Nachhaltigkeit und Effizienz erkannt und akzeptiert werden muss («Man kann den Fünfer und das Weggli nicht gleichzeitig haben»),

- Unvereinbarkeiten infolge des «Trade-off-Problems» in der Zusammenarbeit verschiedener Hierarchien aktiv besprechbar sein müssen (d.h. Bedenken angesichts nicht-realistischer Ideen nicht als Widerstand und Schwierigkeiten in der Umsetzung als Versagen gewertet werden),

- Versuche der Bewältigung unternommen werden, indem beispielsweise abwechselnd die Polaritäten Effizienz und Nachhaltigkeit Entscheidungen prägen, d.h. sequenziell «ausbalanciert» werden: «Each time, we have a decision to make around here, we have to consider is it good fort he environment? Is it good for people? And will it make us money? We are constantly juggling these three questions.» (Amodeo 2009:46).