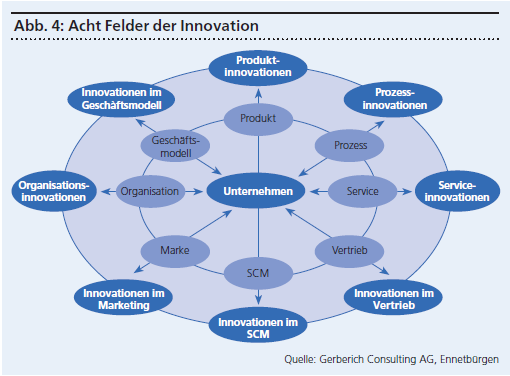

Feld 5: Supply Chain-Innovation

Supply Chain Management (SCM) fokussiert sich auf die komplette Wertschöpfungskette und ist bemüht, alle Glieder dieser Kette in den Innovationsprozess einzubeziehen. Denn bei allen SCM-Partnern ist ein hohes Know-how vorhanden, das durchaus gefördert und weiterentwickelt werden kann. So stammt beispielsweise heute schon mehr als ein Drittel der Innovationen in der Automobilindustrie von den Lieferanten, denn diese verfügen über ein hoch spezialisiertes technologisches Wissen, das dem Hersteller fehlt. So versorgt der Schweizer Sensorhersteller Kistler führende deutsche Automobilhersteller wie Audi, BMW oder Porsche mit der passenden Sensorik für ihre Crashtest-Dummies.

Feld 6: Marketinginnovation

Marketinginnovation fokussiert sich auf das Schaffen einer Marke und eines Markenimages. Gerade für digitale Produkte und digitale Geschäftsmodelle ist es zentral, eine neue Marke zu schaffen, um sich damit von den Produktmarken abzuheben. Dies gilt nicht nur für die Markenbekanntheit, sondern auch das Image der Marke und das Markenprofil. Die bekannten digitalen Marken haben sich erfolgreich über die vertriebenen Produktmarken positioniert (Amazon, Zalando).

Feld 7: Organisationsinnovation

Das Feld der Organisationsinnovationen ist im Zeichen von «Industrie 4.0» heute besonders relevant, da ein Unternehmen eine hohe Flexibilität und Wandlungsfähigkeit aufzeigen muss. Konzerne wie Google oder Apple zeigen eine besondere Fähigkeit, sich immer wieder neu zu organisieren, um daraus eine hohe Innovationsfähigkeit zu schaffen, wie etwa das jüngste Beispiel von Googles «Alphabet» zeigt. Kleine marktfokussierte Einheiten, die sich flexibel auf neue Herausforderungen einstellen können, werden schwerfällige Konzerne überholen und erfolgreich am Markt operieren. So definiert sich das amerikanische Unternehmen Gore mit seiner Marke Goretex in seiner Vision als «flexibel wie eine Amöbe» und schafft kleine Einheiten ohne hierarchische Ränge («no ranks no titles»), die sich schnell auf geänderte Marktbedürfnisse einstellen können und eine hohe Innovationskraft zeigen.

Feld 8: Geschäftsmodellinnovation

Mit «Industrie 4.0» tut sich ein neues Innovationsfeld auf, das bisher noch nicht sehr stark im Auge des Betrachters stand. Geschäftsmodelle haben ebenso wie Produkte einen Lebenszyklus. Eine aktuelle Untersuchung von KPMG geht davon aus, dass bis 2020 dreissig Prozent aller etablierten Geschäftsmodelle verschwinden werden (KPMG, 2013: Survival of the Smartest. Welche Unternehmen überleben die digitale Revolution?). Die klassischen Geschäftsmodelle werden durch digitale Geschäftsmodelle ersetzt, die auf cyber-physischen Systemen basieren und eine starke Vernetzung mit den Kunden aufzeigen. Die Innovationsgeschwindigkeit wird sich rasant erhöhen und die

Co-Creation mit den Kunden überpro-portional ansteigen. Die SAP Cloud-Lösung «Hana» wird keine Release-Wechsel mehr haben, sondern sich gemeinsam mit den Nutzern permanent innovieren. Die Unternehmen müssen bei «Industrie 4.0» über die Grenzen hinweg führen, Kunden und Lieferanten mit den eigenen Wertschöpfungsprozessen verzahnen sowie Netzwerke und Kooperationen konsequent steuern.