«Wir müssen agil und innovativ bleiben, in allen Bereichen.» Eine Aussage, die Mitarbeiter von ihren Chefs in letzter Zeit häufig zu hören bekommen. Agilität und Innovation sind Begriffe, die sich viele Unternehmen gerne auf die Fahne schreiben: Agile Prozesse, innovative Produkte. Durch die blosse Aussprache soll anscheinend eine flexible und dynamische Arbeitsweise entstehen, mit der man auf veränderte Marktbedingungen schnell reagieren kann.

Doch so richtig agil und innovativ ist bei den meisten Unternehmen nur wenig. Der Vertrieb zieht seine Standardprozesse durch und der Chef sieht durch seine Kennzahl-Scheuklappen lediglich die Entwicklung von Umsatz- und Verkaufszahlen. Dabei sind Innovationen wichtiger denn je, gerade im digitalen Zeitalter.

Scheitern ist kein Tabuthema

Neben der fehlenden Agilität herrscht im Büroalltag meist das Bild vor, Fehler seien ein Zeichen von Schwäche. In vielen Unternehmen werden sie noch immer gerne unter den Teppich gekehrt – erst recht in der Chefetage. Es geht nun mal um Ergebnisse, am liebsten natürlich messbar. Doch so langsam wendet sich das Blatt, das Scheitern ist längst kein Tabuthema mehr. Vielmehr entsteht allmählich eine offene Fehlerkultur, in der Scheitern als Startpunkt für eine Kehrtwende gesehen wird.

Dazu müssen Unternehmen transparent über die falsch getroffenen Entscheidungen diskutieren – vom Chef bis hin zum Praktikanten. Fehler sollten nicht verschwiegen werden, sondern als Basis einer Verbesserung dienen. Hier kann man gut die Brücke zum Negativbeispiel Forschung schlagen: Sie wäre zum Teil um Jahre weiter, würden Wissenschaftler auch ihre Misserfolge publizieren. Einfach deshalb, weil die gleichen Fehler dann nicht ständig wiederholt werden würden.

Aber zurück in die Welt der Unternehmen: Wer sein Scheitern offen kommuniziert und Fehler frühzeitig erkennt, der kann schnell die richtigen Schlüsse daraus ziehen und das Ruder selbst herumreissen. Stichwort «Fail fast», ein Begriff der eigentlich aus der IT stammt und aussagt, dass Systeme Fehler frühzeitig erkennen müssen, um Spätfolgen zu vermeiden. Und genau an dieser Stelle setzt das Design Thinking an.

Design Thinking: Einführung

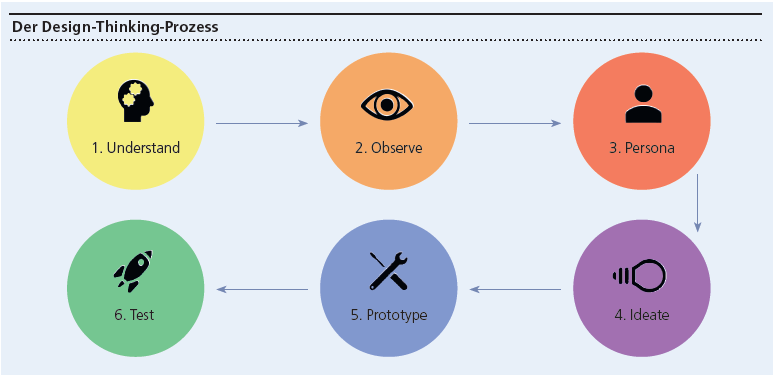

Das Design Thinking zielt darauf ab, innovative Lösungen für die Probleme der eigenen Kunden zu generieren. Gleichzeitig sieht es die eben angesprochene offene Fehlerkultur als festen Bestandteil für einen erfolgreichen Innovationsprozess. Design Thinking bietet dabei sowohl Start-ups als auch etablierten Unternehmen die Möglichkeit, dem Geschäftsalltag zu entfliehen und auf dynamische Art und Weise innovative Ideen zu erschaffen und auch gleich zu testen.

Design Thinking wird in aller Regel in Form eines ein- oder eines zweitägigen Workshops durchgeführt. Es funktioniert besonders gut, wenn ein vielfältiges Team aus ganz unterschiedlichen Bereichen hierfür zusammenkommt. Während der Kollege aus der IT gedanklich schon eine App zusammenbaut, sieht der Vertriebler noch Probleme bei der Kundenakzeptanz. Durch die vielen verschiedenen Perspektiven wird das Kundenproblem von allen Seiten beleuchtet und kann damit auf eine ganzheitliche Art und Weise gelöst werden.

Ausserdem sollte der Workshop möglichst abgeschottet vom Büroalltag stattfinden. Keine Telefonate, keine Termine zwischendurch. Alle Teilnehmenden sollten dem Workshop ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenken. Neben einem geeigneten Raum werden ausserdem verschiedene Materialien benötigt: Flipcharts, verschiedenfarbige Stifte, Post-Its, Kleber, Knete, Lego usw., der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Je nachdem, wie viele Personen an dem Workshop teilnehmen, ist es sinnvoll, diese in Gruppen aufzuteilen. Eine optimale Teamgrösse besteht aus fünf bis sechs Personen.

Zusätzlich hat ein Moderator stets die Zeit im Blick und sagt die nächsten Schritte an. Für die Durchführung des Workshops kann man entweder auf eine der vielen Beratungen zurückgreifen, die das Design Thinking mittlerweile in ihrem Repertoire führen, oder man ernennt einen Moderator aus den eigenen Reihen und führt den Workshop selbstständig durch.