Der Festlegung der Struktur von Organisationen kommt eine sehr hohe Bedeutung zu. Bei Aktiengesellschaften ist die Aufgabe an zweiter Stelle der unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrats genannt (OR 716a). Aber auch bei nicht gewinnorientierten oder öffentlichen Organisationen hat sie ein sehr hohes Gewicht: Die Struktur trägt wesentlich dazu bei, ob eine festgelegte Strategie erfolgreich umgesetzt werden kann und ob die beteiligten Mitarbeitenden ihre Beiträge effizient und motiviert leisten können.

Organisation

Aufgaben und Ressourcen zentral oder dezentral zuordnen?

Eine Frage stellt sich in diesem Zusammenhang immer wieder: Sollen bestimmte Aufgaben von einem zentralen Leistungserbringer für die gesamte Organisation erbracht werden, oder soll die Verantwortung für die Leistungserbringung dezentral den Divisionen übertragen werden? Am häufigsten sind Supportprozesse Gegenstand dieser Überlegungen, beispielsweise das Finanzwesen, das Personalwesen, die Informatik oder die Beschaffung. Mit zunehmendem Rationalisierungsdruck wird diese Überlegung jedoch auch bei Kernprozessen angestellt.

In fast jeder Organisation einer gewissen Grösse sind solche «Zentral-oder-Dezentral-Fragestellungen» ein Dauerbrenner in der Geschäftsleitung. Es werden Analysen erstellt, Argumentarien und umfangreiche Listen mit Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Modelle. Weil die Folgen von Veränderungen für die beteiligten Führungskräfte bedeutend sein können, wird die Diskussion oft auch mit viel Engagement geführt oder sorgt im Extremfall sogar für Spannungen oder imaginäre Gräben im Führungsgremium, welche viel Zeit beanspruchen und der guten Zusammenarbeit abträglich sind.

Häufig ohne Lösung

Warum aber werden oft keine Lösungen gefunden, welche für alle Beteiligten nachvollziehbar und akzeptabel sind? Weil die Beteiligten bei der Beurteilung der Frage unterschiedliche Kriterien anwenden. Als logische Folge davon fallen Vor- und Nachteile, welche sie verschiedenen Optionen zuordnen, unterschiedlich aus. Ein praktisches Beispiel: Die Personalchefin möchte alle Mitarbeitenden im Personaldienst in einem zentralen Team zusammenziehen. Sie argumentiert, dass die Einheitlichkeit der Prozesse höher werde sowie Stellvertretungsregelungen besser getroffen werden können und dadurch Skaleneffekte entstehen. Die Divisionsleiter sehen das aber ganz anders: Sie wollen die Mitarbeitenden im Personaldienst in ihrem direkten Einflussbereich haben, weil so ihre spezifischen Bedürfnisse am besten befriedigt werden.

Mit ihrer Argumentation misst die Personalchefin den Kriterien «Effizienz» und «Führbarkeit» besonders viel Gewicht bei, die Divisionsleiter aber dem Kriterium «Kundenorientierung». In dieser Situation können beide Seiten noch so lange Listen mit Vor- und Nachteilen erstellen, eine breit akzeptierte Lösung wird sich nicht finden. Im Gegenteil: Die Gefahr ist da, dass die Frage irgendwann durch einen Machtentscheid geklärt wird, welcher zwar den Aufwand für den Argumentationswettkampf beendet, aber nicht immer eine sachgerechte Lösung ergibt. Manchmal ist der Entscheid sogar nur der Start der nächsten Phase der Debatte.

Wie kann die Frage analytisch geklärt werden? Zunächst einmal durch das Bewusstsein, dass ein optimaler Zentralisierungsgrad einer Leistungserbringung nicht generell bestimmbar ist. Er ist abhängig von unterschiedlichen organisationsindividuellen Faktoren. Das will heissen: In einer Unternehmung mag ein zentraler Personaldienst die richtige Lösung sein, in einer anderen ein dezentraler. Zur Beantwortung der Frage muss man deshalb einen kleinen Umweg machen.

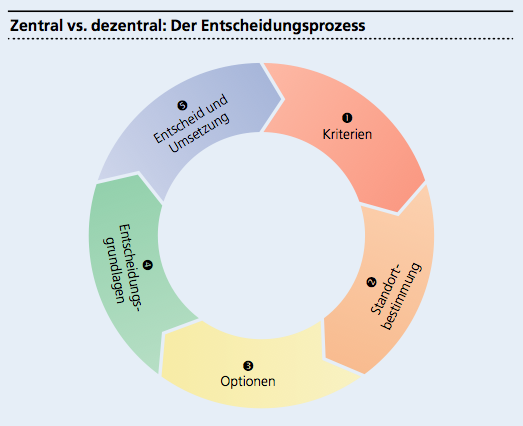

Zuerst müssen Kriterien festgelegt werden, an welchen die aktuelle Lösung gemessen werden soll. Das ist nicht ganz einfach, weil möglichst objektive Kriterien festgelegt werden müssen. «Qualität» zum Beispiel ist ein schwieriges Kriterium: Im vorgenannten Beispiel würden sowohl die Personalchefin als auch die Divisionsleiter die Qualität ihres Lösungsvorschlags als besser beurteilen. Sie würden aber Unterschiedliches darunter verstehen: Die Personalleiterin würde unter einer hohen Qualität vielleicht «einheitliche Prozesse», «gute Stellvertretungsregelungen» und «minimaler Ressourceneinsatz» verstehen. Die Divisionsleiter würden auch für eine hohe Qualität argumentieren, damit aber meinen, dass ihre spezifischen «Kunden»-Bedürfnisse mit der dezentralen Lösung am treffsichersten erfüllt werden können. Tauglichere Kriterien können beispielsweise ökonomischer Natur sein oder sich auf den Charakter der Leistungserbringung, die Dynamik des Markts und der Kundenbedürfnisse oder die Messbarkeit von Leistungen beziehen.

Im zweiten Schritt muss die aktuelle Lösung an den festgelegten Kriterien gemessen werden. Das passiert am besten in Einzelgesprächen mit allen relevanten Anspruchsgruppen oder in einer schriftlichen Befragung. Die Auswertung der Ergebnisse verschafft der damit betrauten Person ein gutes Bild darüber, in welchen Bereichen Beurteilungen anders ausfallen und mit welchen Begründungen dies der Fall ist. Das Zwischenresultat ist eine Standortbestimmung der aktuellen Situation.

Mit diesem Wissen können konsistente Optionen für eine neue Lösung gebildet werden, welche möglichst alle Bedürfnisse berücksichtigen oder zumindest einen möglichst objektiven Vergleich ermöglichen. Die Dokumentation dieser Ergebnisse in einer Entscheidungsgrundlage, die Entscheidung sowie die Umsetzung folgen darauf und schliessen den Prozess vorerst ab. Eine spätere Evaluation, ob die neue Lösung die Erwartungen erfüllt hat, erhöht die Einflussmöglichkeiten der Führung und ist bei umfassenden Veränderungen zu empfehlen.

Ein solcher systematischer Prozess verursacht Aufwand. Dieser lässt sich nicht immer rechtfertigen. Wo aber absehbar ist, dass eine Frage die Geschäftsleitung über längere Zeit beschäftigen wird, ist er meistens gerechtfertigt: Berücksichtigt man die Kosten für die individuelle Erstellung von Argumentarien, den Zeitbedarf für Diskussionen im Gremium, den Aufwand für die Korrektur allfälliger Fehlentscheidungen und die negativen Auswirkungen der Unentschlossenheit auf die Mitarbeitenden, wäre es meistens besser gewesen, die Frage von Anfang an systematisch zu klären. Das kann sowohl durch eine interne Führungsunterstützung als auch durch externe Partner erledigt werden. Der Vorteil von externen Spezialisten ist, dass sie über eine professionelle Methodik, über Vergleichsmöglichkeiten sowie über die nötigen zeitlichen Ressourcen verfügen. Als Aussenstehende ist es für sie zudem einfacher, bei den Anspruchsgruppen zu den relevanten Informationen zu gelangen.

Was trotz aller Systematik nicht sichergestellt werden kann: Dass das Verfahren am Schluss zu einer Lösung führt, mit welcher alle Anspruchsgruppen einverstanden sind. Schon die Tatsache, dass die Fragestellung mit einem systematischen Vorgehen geklärt und nicht aufgrund von Bauchgefühlen entschieden wurde, beruhigt aber in den meisten Fällen die Gemüter und sorgt dafür, dass bei der Umsetzung deutlich weniger Widerstände und Probleme auftauchen. «