«Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.» Auch wenn sich Goethe damit bestimmt nicht auf Marken bezogen hat, so trifft er den Nagel auf den Kopf. Wie bei Beziehungen zwischen Menschen stehen auch Beziehungen zwischen Marken und ihren Konsumenten primär auf einer emotionalen Basis. Über ihre Identität und Kultur erhält die Marke einen Charakter, der sie zur Persönlichkeit und somit zur Beziehungsgrundlage werden lässt.

Markenführung

Holistic Branding, Teil 4: Das Markenprofil

Markenverantwortliche müssen sich deshalb intensiv damit beschäftigen, wie die Beziehung mit ihren Markenkonsumenten optimal auszugestalten und zu pflegen ist. Erhalten diese Aufmerksamkeit, Interesse, für sie relevante Nutzen und eine ehrliche, konstante Dialogbereitschaft, sind sie bereit, dafür mit Kauf, Loyalität oder gar Begeisterung zu bezahlen. Im besten Falle werden sie gar zu Fans und aktiven Markenbotschaftern.

Eigentlich wäre dies gar nicht schwer. Es genügte schon, die Marke als Persönlichkeit zu begreifen. Doch leichter gesagt als getan. Bei einem physischen Produkt ist das oft noch hinzukriegen. Aber bei Dienstleistungs- oder Unternehmensmarken wird es komplexer und echtes Abstraktionsvermögen ist gefragt.

Holistic Branding spricht dabei vom «Markenprofil», bestehend aus den Bausteinen «Nutzen» (emotional/rational; siehe «Markenpositionierung»), «Werte» und «Persönlichkeit». All diese Bausteine erfordern eine präzise Definition, damit das Profil durch die Markenführung übereinstimmend und einheitlich wahrgenommen wird und zu einer «Marken-Kultur» führen kann. Das Profil beschreibt die weichen Markenfaktoren, die aus dem «Markenfundament» («KMU-Magazin» 3/13) und der «Markenpositionierung» («KMU-Magazin» 4/13) abgeleitet werden.

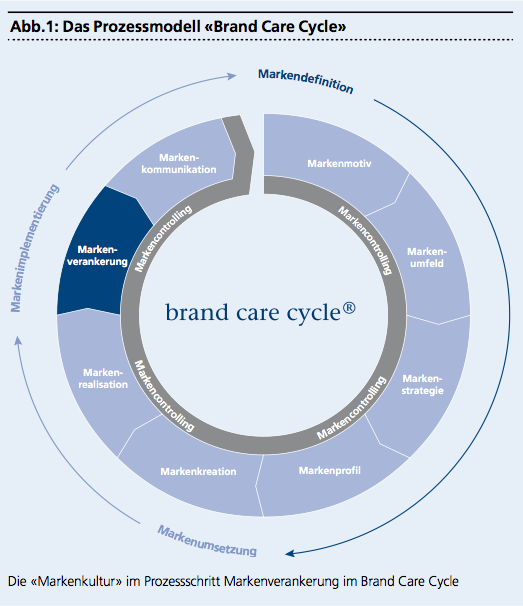

Im Brand Care Cycle, der vom Autor Pascal D. Staub, der Agentur m.a.d. brand care und weiteren Experten entwickelten Methodik für holistische Markenentwicklung und -führung, steht die Erarbeitung des Markenprofils am Ende der Phase «Markendefinition» (siehe Abbildung 1).

Nutzen des Markenprofils

Holistic Branding versteht das Markenprofil als präzise Dokumentation der Markenidentität und somit als Steuerungsgrundlage und -instrument für die gesamte Markenführung. Erst über seine richtige und konsequente Anwendung und Umsetzung wird ein einheitliches, übereinstimmendes Markenerlebnis über sämtliche Wahrnehmungsebenen sichergestellt.

Der Nutzen für den Markenkonsumenten liegt auf der Hand: Verlässlichkeit, Konstanz und Authentizität – er weiss, was er von der Marke erwarten darf. Der Nutzen für Markenverantwortliche liegt darin, dass sie mit dem Profil eine Reflektionsgrundlage erhalten, um über Durchführung und Ausgestaltung aller für die Marke relevanten Massnahmen zu entscheiden.

Der Begriff «Markenidentität» kennt unterschiedliche Auslegungen. Letztlich sind sich Experten wie Esch, Meffert, Burmann oder Lasslop aber darin einig, dass es sich dabei um das Selbstbild der Marke handelt. Einige verwenden die Analogie des Begriffes der «DNS», des genetischen Zellinformationscodes, um der Identität noch stärker den Aspekt zu verleihen, den sie letztlich innehat: den Aspekt als holistischer Bauplan aller Ebenen der Markenwahrnehmung.

Im Holistic Branding übernimmt die Markenidentität im Sinne der Nachhaltigkeit auch die Funktion als Hüterin der Grundsätze von Ethik und Moral, nach welchen die Marke agiert. Und um das Bild der Marke als Persönlichkeit wieder aufzunehmen: die Identität wird in der Aussenwirkung spürbar als Ausstrahlung und Charisma.

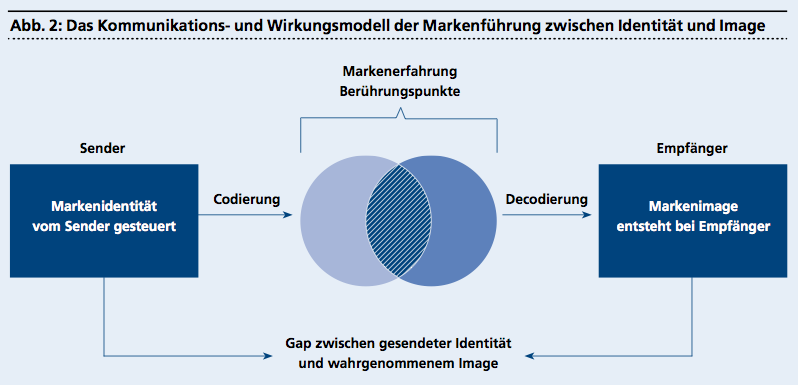

Das Markenprofil wird als Instrument eingesetzt, um in der Markenführung die richtige «Kodierung» aller Wahrnehmungsebenen der Markenidentität zu ermöglichen. Es gilt das gleiche Prinzip wie in der Kommunikation: Erst wenn der Empfänger meiner Botschaft diese exakt so auf- und wahrnimmt, wie ich sie ihm vermitteln will, habe ich richtig kommuniziert.

In der holistischen Markenführung geht dieses Verständnis weit über die klassische Kommunikation hinaus. Es geht darin um eine mehrschichtige, holistische Kodierung aller Aspekte, über welche die Markenpersönlichkeit transportiert wird. Hierfür bedarf es einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Marken-Zielpublikum. Nur so kann diese Kodierung richtig gewählt, durch die Konsumenten entsprechend verstanden (= dekodiert) werden und in ihrem Kopf, Herz und Seele zum Markenimage wachsen.

Die Markenwerte als Kernbausteine der Markenidentität dienen als Leitplanken für alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit der Marke stehen. Sie bestimmen Handeln und Tun und stellen einen entsprechenden Leitfaden dar. Bei Unternehmensmarken kommen sie zudem in Leitbild, Philosophie, Personalstrategie und Unternehmenskommunikation zum Tragen.

Markenwerte müssen glaubwürdig sein und mit dem Gesamtkonstrukt der Marke, ihrer Leistung, ihrem Nutzen und ihrer Ausrichtung übereinstimmen. Nur wenn dies subtil und mit Sorgfalt erarbeitet und dadurch für die Markenführung sichergestellt ist, kann das Markenprofil seine Wirkung entfalten: die einheitliche Wahrnehmung der Marke über alle Sinnesebenen hinweg.

Bei Dienstleistungsmarken sind Werte quasi das Kochrezept für das gesamte Markenerlebnis. Entscheidend dabei: Nur wenn Markenwerte nach innen richtig umgesetzt und gelebt werden, können sie die entsprechende Wirkung nach aussen zeigen. Nur so bieten sie die Sicherheit, dass das emotionale Markenerlebnis auch dem nach aussen gerichteten Markenversprechen entspricht.

Bei der Definition von Markenwerten ist es elementar, sie nicht mit unternehmerischen Grundhaltungen und -voraussetzungen gleichzusetzen, was leider in der Praxis zu oft erfolgt. Prof. K. Kilian bringt dies klar auf den Punkt: «Qualität, Innovation und Kundenorientierung sind Grundprinzipien unternehmerischen Handelns, aber keine (primären) Markenwerte.»

Werte können und sollen zudem Differenzierungsfunktionen für die Marke übernehmen. Denn in ihnen als «Handlungs-Leitplanken» liegt ja die Ausgestaltung des emotionalen Markenerlebnisses. Und genau dieses bildet letztlich die Grundvoraussetzung für die angestrebte Loyalität der Markenkonsumenten.

Gelebte und konsequent umgesetzte Markenwerte lassen eine Markenkultur entstehen. Damit wird zugleich auch deutlich, wo einer der zentralen Schlüssel von Markenerfolg liegt: In Mitarbeitern und Menschen, die im direkten Kontakt mit den Markenkonsumenten das Markenerlebnis prägen. Richtig verstandene Markenführung ist somit auch eine entsprechend ausgerichtete Mitarbeiterführung. Die Integration des Marken- und Werteprofils in der Personalstrategie führt zur wirkungsorientierten Ausrichtung des «Human Capital» im Sinne der Marke.

Durch Mitarbeiter und «Markenbotschafter» werden Atmosphäre und Kultur geprägt, die die Marke umgeben. Markenkultur vermag über Begeisterung und Zugehörigkeitsgefühl eine starke Attraktivität zu schaffen. Über diese emotionale und soziale Ebene schafft sie die Voraussetzung für die Begehrlichkeit einer Marke – viel stärker, nachhaltiger und effektiver, als dies über rationale Argumente erzielt werden kann.

Der begehrte Status einer «Kultmarke» kann letztlich ausschliesslich über eine entsprechende Markenkultur entstehen. Mitarbeiter übernehmen dabei die Rolle als interne, über Markenkultur gewonnene Marken-Fans diejenige als externe Markenbotschafter.

Nur zu oft scheitert die Absicht, eine Markenkultur zu schaffen, am mangelnden Verständnis für das Wesen einer Kultur. Eine Kultur kann nicht diktatorisch auferlegt und geschaffen werden. Sie muss Raum und Zeit dafür erhalten, um zu entstehen und zu wachsen. Über wertorientierte Unternehmens- und Personalführung und die Abstimmung aller entsprechenden Teilstrategien des Unternehmens kann Kultur jedoch gezielt gefördert werden.

Fördern statt schaffen heisst auch, das richtige Klima, die richtige Atmosphäre, den richtigen Spirit im Unternehmen zu fördern. Die Beziehungen zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden sind das Öl im Getriebe. Wenn es Spass macht, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, wenn ein Spirit gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung herrscht, identifizieren sich Menschen gerne mit dem Unternehmen und seinen Werten. Dies ist letztendlich Führungsaufgabe, denn die dafür notwendigen Gefässe und Rituale zu schaffen, passiert nicht automatisch.

Die Rolle der Führungskräfte ist dabei zentral: Einerseits müssen Sie Vorbild der gewünschten Kultur sein und mit dem Leben und Vorleben der Kultur als Beispiel vorangehen. Sie müssen die Werte in Ihr alltägliches Führungsverhalten integrieren: Woran erkennen die Mitarbeitenden, dass ihre Vorgesetzten die Werte im Alltag leben? Wie ist der Feedback- und Korrekturprozess diesbezüglich gestaltet?

Andererseits müssen Führungskräfte dafür sorgen, dass ihre unterstellten Mitarbeitenden die Werte ihrerseits in den Arbeitsalltag integrieren: An welchen konkreten Verhaltensweisen (Do’s and Don’ts) werden die Werte für interne und externe Kunden sicht- und spürbar? Die klassischen Motivationsfaktoren können hier als einfache Checkliste dienen: Verstehen – wollen – können – dürfen. Es ist eine der anspruchsvollsten Führungsaufgaben überhaupt, diese Motivationsfaktoren sicherzustellen, konsequent das erwartete Verhalten von den Mitarbeitenden einzufordern und es selber tagtäglich vorzuleben! Wesentlich für erfolgreiche Markenführung ist somit eine entsprechende Führungskräfte- und Mitarbeiterentwicklung und die Installation entsprechender Prozesse für Kulturentwicklung und Pflege.

Eine weitere zentrale Rolle bei der Entwicklung von Markenkultur sind HR-Systeme und -Prozesse: Über Mitarbeiterselektion wird bereits bei der Rekrutierung eine erste Grundlage für die Kultur geschaffen. Zugunsten der Markenkultur ist es meist wichtiger, nicht den fachlich besten, dafür aber den am besten zur Marke und Kultur passenden Mitarbeiter einzusetzen. Das Schaffen einer Arbeitgebermarke (> Employer Branding) sorgt dabei auf dem Arbeitsmarkt für die gezielte Ansprache dieser «richtigen» Mitarbeitenden.

Über die Belohnungs- und Beförderungssysteme werden zudem zentrale Botschaften ins Unternehmen gesendet: Werden diejenigen Personen belohnt und befördert, welche die gewünschte Kultur im Alltag leben? Die HR-Business-Partner sind auch die «Gralshüter» der Kultur. Sie geben den Führungskräften Feedback, wenn sie als Ansprechpartner für kulturelle Fragen von den Mitarbeitenden erfahren, dass Kulturwerte in einzelnen Bereichen nicht gelebt werden. Sie können entsprechende Massnahmen für «lokale» Kulturentwicklung vorschlagen und – ggf. mit externer Unterstützung – leiten. Und über den MbO-Prozess (Management by Objectives, Führen mit Zielen) müssen die Kulturziele und -massnahmen in den Führungsprozess integriert werden, um diesen optimal auf die Markenkultur auszurichten.

Unter dem Begriff «Touchpoint» versteht Holistic Branding sowohl Ort wie auch Art, Weise und Form eines Kontaktes zwischen Marke und Markenkonsument. Egal, ob es sich dabei um Kontakte zwischen einem Produkt, einer Dienstleistung oder einem ganzen Unternehmen mit seinem Publikum handelt, er ist immer holistisch und wirkungsorientiert als die Summe aller Wahrnehmungen zu verstehen und entsprechend auszugestalten.

Bei Dienstleistungen, bei Unternehmen, und insbesondere im Fach- und Detailhandel spielen Markenkultur und der damit verbundene «Faktor Mensch» eine zentrale Rolle. Markenidentität, Werte und Kultur werden von Mensch zu Mensch vermittelt: der Erwerb der Marke oder gar die Marke selbst wird über sie zum Markenerlebnis. Die Marke ist hier als «sozialer Raum» zu verstehen, in welchem eine Atmosphäre der Vertrautheit, der Sympathie und der Beziehung geschaffen wird, welche letztlich kaufbestimmend ist. Bei Lifestyle-Produkten oder auch im Modebereich wird dieser «soziale Raum» bewusst gestaltet – mit Erfolg.

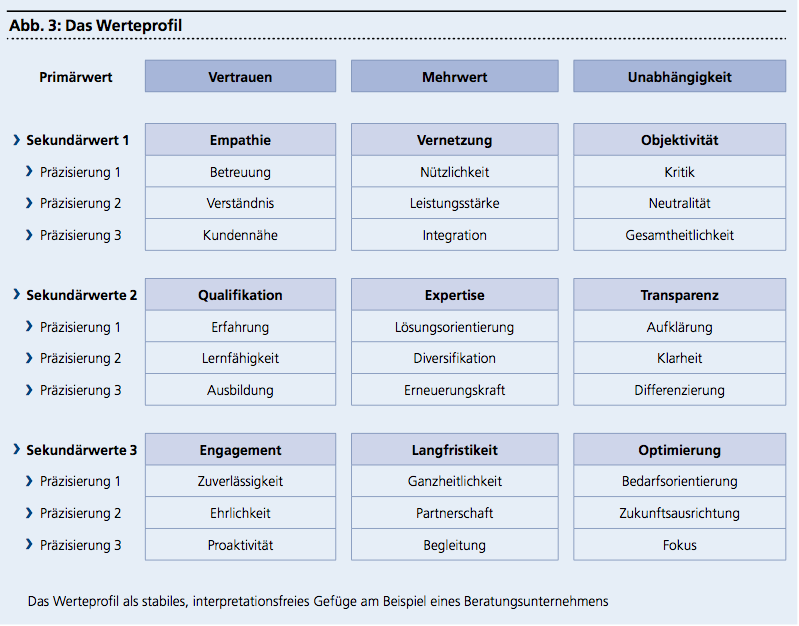

Das Werteprofil stellt im Holistic Branding eine, wenn nicht sogar die zentrale Säule dar. Korrekt erarbeitet, vereint es die zentralen Erkenntnisse aus Mission, Vision und Positionierung und widerspiegelt diese strategischen Komponenten in komprimierter Weise. Ein Werteprofil, welches über Markenführung effektiv umgesetzt und aktiviert wird, muss unmissverständlich und übereinstimmend verstanden werden können. Jede Nuance eines Interpretationsspielraums in der Formulierung führt unweigerlich in der Aussenwahrnehmung zu einer Verwässerung des Markenprofils.

Das Werteprofil im Holistic Branding kennt drei Ebenen und folgt darin der 3-3-3-Regel, da sich drei Begriffe in Folge erleichtert lernen lassen. Zuoberst im Profil stehen die Primärwerte, die auf der Werteebene die Marke als Essenz definieren. Sie sind es, die dominant und explizit in der verbalen Kommunikation nach aussen getragen werden. Auf ihnen liegt der Fokus der kommunikativen Wiederholung. Währenddessen wird das ihnen zugrunde liegende Wertegefüge über die restlichen Instrumente von Markenführung und Kommunikation richtiggehend orchestriert.

Um ein übereinstimmendes Verständnis sicherzustellen, wird jedem Primärwert über jeweils drei Sekundärwerte die richtige Konnotation verliehen. Auf der Mikroebene letztlich werden auch die Sekundärwerte in ihrer Aussage präzisiert, indem ihnen jeweils drei Attribute zugewiesen werden. Mit dieser Struktur erhält das Wertegefüge die benötigte Stabilität und Belastbarkeit, welche der Marke die inhaltliche Kontinuität garantiert.

Die perfekteste Markendefinition ist wertlos, wenn sie nicht umgesetzt wird. Je umfangreicher sie ausfällt, desto schwerfälliger und unmöglicher wird ihre Implementierung. Auch hier gilt: In der Kürze liegt die Würze. In der Praxis hat es sich bei Holistic Branding bewährt, das Wesentliche des Markenprofils in einem einfachen Chart zusammenzufassen (siehe Abbildung 4).

Seiner Funktion entsprechend folgt das Chart in leicht differenzierter Form Beispielen wie von Esch oder Icon Added Value, die es als Soll-Markensteuerrad bezeichnen. Es setzt Leistungsversprechen und Positionierung der Marke gleich und stellt dies als Markenessenz ins Zentrum.

Die umliegenden vier Felder sind den Markenwerten, dem Markennutzen (emotional/rational), der Markenpersönlichkeit und dem Markenbild gewidmet, welches als Ergebnis der Markenvisualisierung (nächstes Thema «Im Fokus», «KMU-Magazin» 6/13) prägnant zusammengefasst ist. Die in diese kompakte Form gebrachte Markenidentität wird so zum idealen Arbeitsinstrument und dient als Reflektionsgrundlage, um sämtliche Entscheidungen der Markenführung darauf abzustützen. «