Ein Vorgang, so sachlich wie das Vergaberecht selbst: Die SBB beschafft neue Züge und schreibt diesen Auftrag öffentlich aus. Angebote gehen ein, die Bundesbahnen treffen aufgrund eines Kriterienkatalogs einen Entscheid. Dass dabei ein renommiertes Schweizer Unternehmen einem ausländischen Angebot unterlegen war, löste heftige Diskussionen aus. Viele waren der Meinung, die staatsnahe SBB müsse doch die hiesige Industrie stützen.

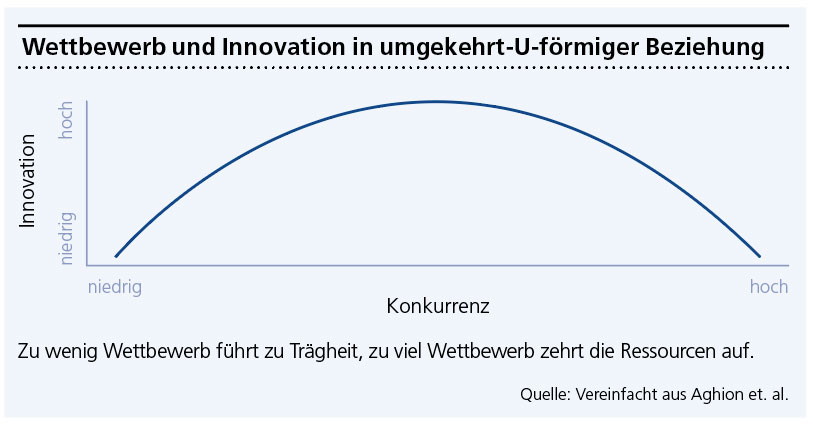

Wer hat aus ökonomischer Sicht recht? Die klassische ökonomische Lehre besagt: Wettbewerb treibt die Wirtschaft an, indem er zu Innovation und Effizienz zwingt. Er stärkt also am Ende den Innovationsstandort Schweiz, man soll daher die Konkurrenz frei spielen lassen. Die «SBB-Kritiker» befürchten hingegen, ein Zuviel an Wettbewerb fresse die Margen so weit auf, dass schlussendlich die Mittel für Forschung und Entwicklung fehlen würden.

Das goldene Mittelmass

Mit den idealen Voraussetzungen für Innovationen haben sich auch die drei Gewinner des Wirtschaftsnobelpreises 2025 beschäftigt. Während Joel Mokyr Innovation historisch betrachtete, erhielten Philippe Aghion und Peter Howitt die Auszeichnung für ihr Lebenswerk über die Modellierungen, wie Innovationstätigkeit durch «schöpferische Zerstörung» zu Wirtschaftswachstum führt.

Ihre zentrale Erkenntnis: Am innovativsten sind Märkte, in denen es weder nur träge Monopole noch einen unerbittlichen Wettbewerb gibt. Zu viel Wettbewerb nur über die Kosten könne dazu führen, dass Unternehmen in einem steten Überlebenskampf steckten. Wer in einem scharfen Preiskampf stehe, könne kaum Reserven aufbauen, die für riskante Forschung und Entwicklung notwendig wären. Zu wenig Wettbewerb hingegen würde träge machen. Wer als Monopolist fest im Sattel sitze, verspüre keinen Drang, das Neue zu wagen.

Der Blick in die Praxis

Diese Argumentation von Aghion und Howitt führt zu einem umgekehrt-U-förmigen Zusammenhang zwischen Wettbewerb und Innovation, den sie in empirischen Studien auch bestätigen konnten. In ihrem wegweisenden Paper «Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship» (2005) untersuchten Aghion und Howitt gemeinsam mit Co-Autoren britische Firmen in den 1970er- und 80er-Jahren. Sie nutzten dabei sogenannte «natürliche Experimente», zum Beispiel die grossen Privatisierungen und Marktöffnungen unter Margaret Thatcher. Solche Ereignisse sind für Ökonomen Gold wert, da sie wie ein Laborversuch die Wettbewerbsbedingungen schlagartig ändern. Die Ergebnisse bestätigten: In Branchen, die zuvor verkrustet waren, führte mehr Wettbewerb zu einem Innovationsschub. Die Firmen mussten innovieren, um der neuen Konkurrenz zu «entkommen» (der sogenannte Escape Competition Effect). In Branchen hingegen, die bereits hart umkämpft waren, führte noch mehr Druck teilweise zu Resignation oder Marktaustritten. Innovation lohnt sich nur, wenn man eine realistische Chance hat, durch sie einen Vorsprung und damit bessere Margen zu erzielen. Ist der Rückstand zur Spitze zu gross, gibt man auf, so ein Fazit der Studie.