Praktische Umsetzung

Die Gehrig Group, ein Hersteller von Geschirrspülmaschinen für die Gastronomie, zeigt, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktioniert. Schweizer Qualität und Langlebigkeit waren stets Teil ihrer DNA. Mit der bewussten Integration der Kreislaufwirtschaft hat die Gehrig Group diese Stärke weiterentwickelt. Das «All-inclusive-Rent»-Modell, als Pilotprojekt im September 2024 gestartet, umfasst eine monatliche Flatrate für die Geschirrspülmaschine, inklusive Wartung und Reinigungsmittel. «Wir verkaufen keine Maschinen, sondern Rundum-Sorglos-Dienstleistungen», erklärt Scheidegger.

Das Modell mit den beiden sechsjährigen Lebenszyklen zeigt, dass das Unternehmen ein strategisches Interesse daran hat, dass die Maschinen möglichst lange laufen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Return on Invest dieses Geschäftsmodells erst während des zweiten Zyklus erreicht werden kann. Damit steht es im Kontrast zu linearem Wirtschaften, das rasche Profite priorisiert. Und es zeigt, dass Kreislaufwirtschaft mit dem richtigen Geschäftsmodell auch wirtschaftlich nachhaltig ist.

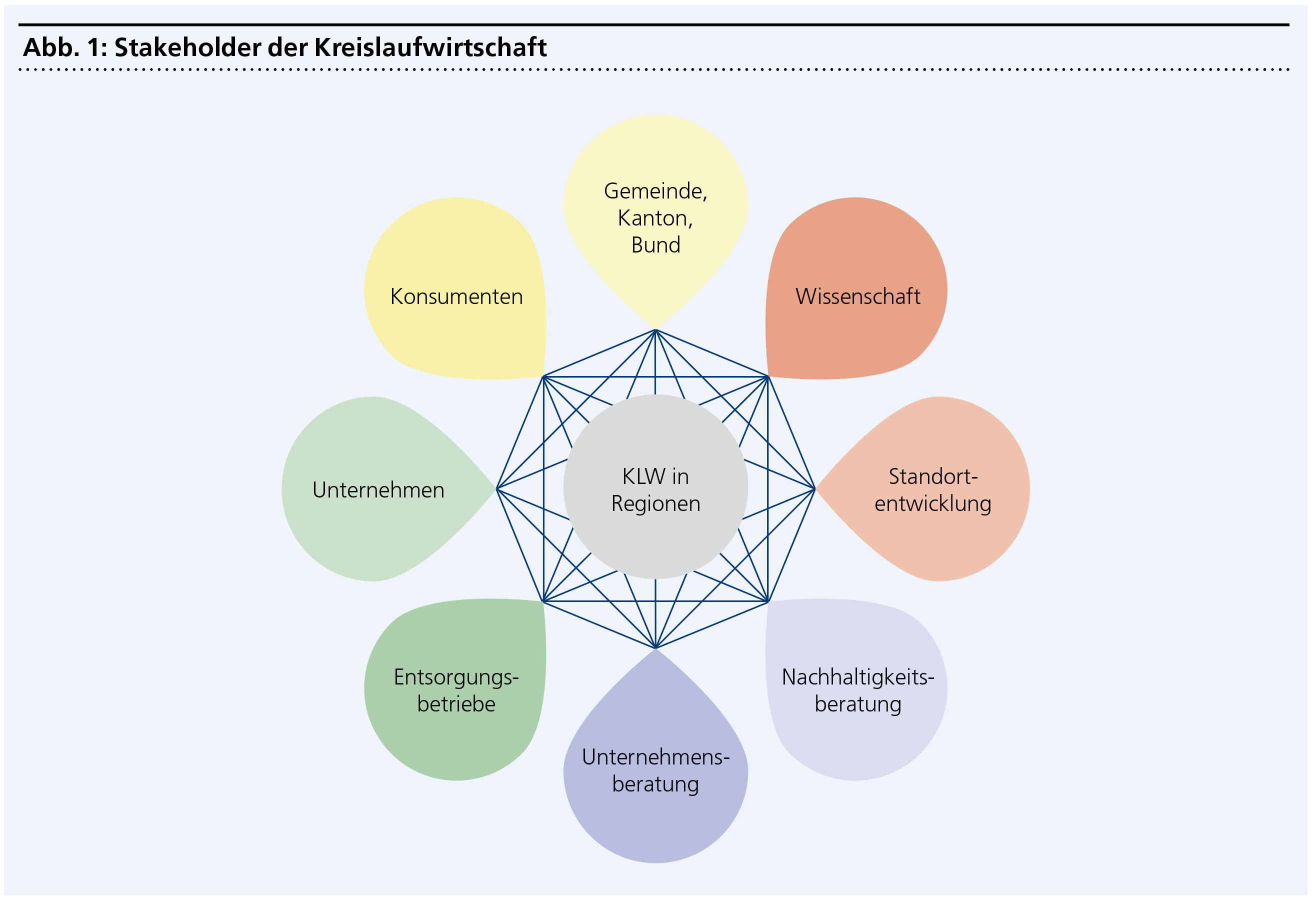

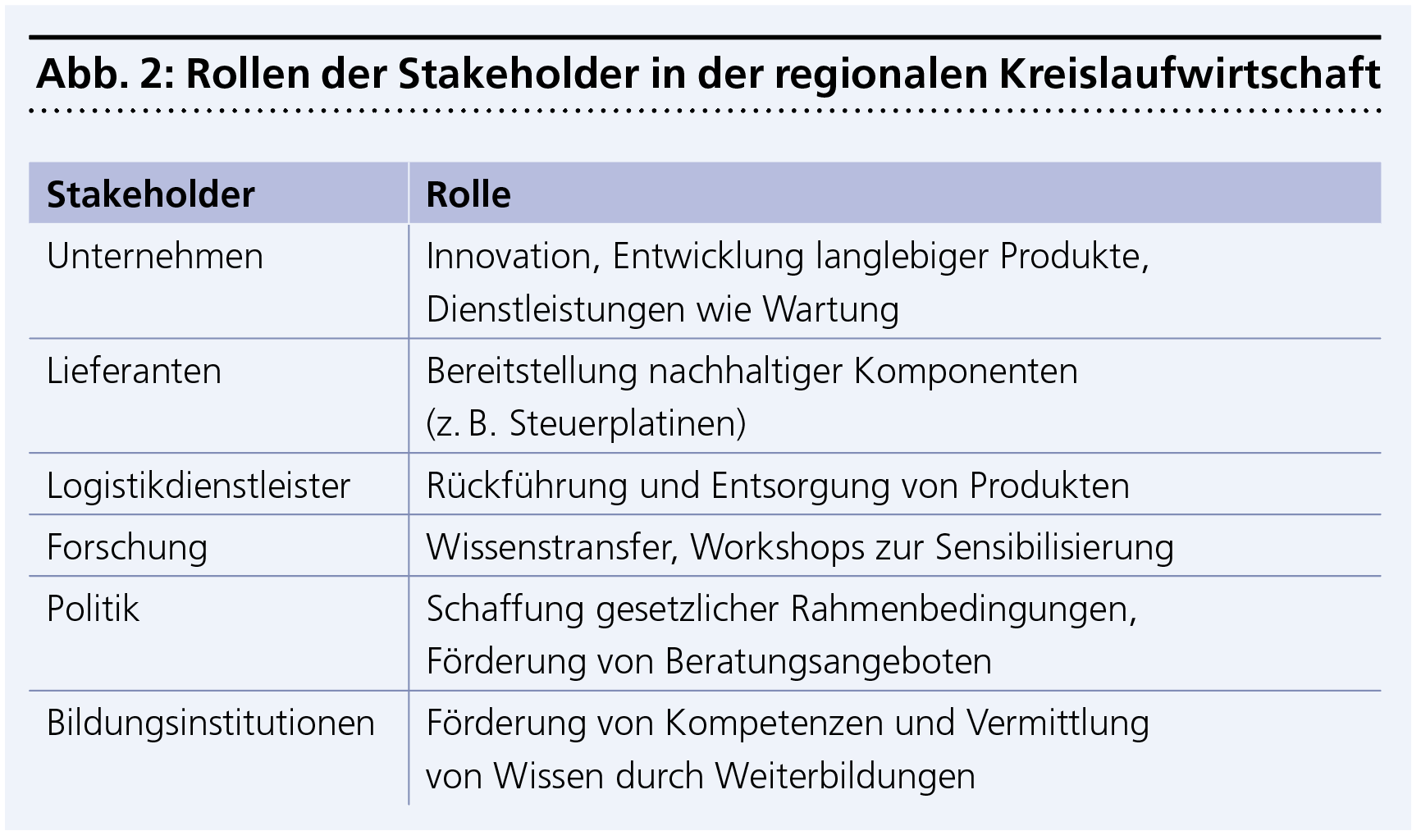

Eine weitere Schlüsselrolle für den Erfolg spielt die Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern innerhalb des Ökosystems. Kooperationen sind gemäss Scheidegger essenziell, zum Beispiel mit Logistikdienstleistern für die Rückführung der Maschinen.

Die Gehrig Group arbeitete mit Rytec Circular an einem Workshop, um das Mietmodell zu entwickeln und Change-Prozesse im Unternehmen begleiten zu lassen. Auch kooperiert sie mit Lieferanten wie HEC aus dem Tessin für Steuerplatinen, die auch mit älteren Maschinen mit einem Baujahr vor 2004 kompatibel sind und so deren Leben verlängern.

Vielfältige Kompetenzen

Die erfolgreiche Umsetzung regionaler Kreislaufwirtschaft erfordert vielfältige Kompetenzen, die miteinander verknüpft werden müssen. Systemisches Denken steht dabei an erster Stelle: Unternehmen wie die Gehrig Group analysieren komplexe Wertschöpfungsketten, um Kreisläufe zu schliessen, etwa durch abwärtskompatible Komponenten. Eine pragmatische Umsetzung, um erste Erfahrungen zu sammeln, ist ebenso entscheidend. Der Pilotansatz des Mietmodells zeigt, wie kleine Schritte grosse Wirkung entfalten können.

Netzwerkkompetenz ist ein weiterer Schlüssel. Der Austausch mit Lieferanten, Logistikdienstleistern und Netzwerken wie der Circular Economy Roundtable von Michel ICT fördert Innovation und Problemlösung. Technische und analytische Fähigkeiten, etwa für Reparaturen oder Lebensdaueranalysen, sind unerlässlich, um Nachhaltigkeit messbar zu machen. Denn nur so können deren Wert und Nutzen aufgezeigt werden. Wichtig ist schliesslich auch das Change-Management: Schulungen sensibilisieren Mitarbeitende und fördern den kulturellen Wandel. «Cultural Change ist nie einfach, aber da muss man kontinuierlich dran sein», fasst Scheidegger zusammen. Die Gehrig Group zeigt, wie wirtschaftliche Kompetenz ein rentables Geschäftsmodell schafft, das Kreisläufe fördert.

Ausblick

Die Transformation zur Kreislaufwirtschaft ist keine einmalige Aufgabe, sondern eine iterative Entdeckungsreise. Unternehmen wie die Gehrig Group zeigen, wie pragmatische Schritte – von der Generalüberholung von Maschinen bis zur Anpassung von Geschäftsmodellen – nachhaltige Kreisläufe schaffen. Beratungsangebote wie von Rytec Circular oder Circular Economy Switzerland fördern den Wissensaustausch und bringen Akteure zusammen. «Wir möchten Schweizer Qualität liefern, und das kommt mit Langlebigkeit», sagt Scheidegger. Kantone wie Luzern und Zug planen, diese Dynamik durch Initiativen zur Unterstützung von Unternehmen und die Förderung von Kooperationen zwischen Stakeholdern zu unterstützen.

Entscheidend ist, dass Unternehmen, Lieferanten, Kunden und die öffentliche Hand aktiv zusammenarbeiten. Unternehmen, die diesen Weg beschreiten, werden nicht nur nachhaltiger, sondern in Zeiten von steigenden Preisen und Ressourcenknappheit auch resilienter und wettbewerbsfähiger.