Das Jahr 2013 war ereignisreich und herausfordernd. Das gilt für die ganze Welt und speziell für China. Was hat uns das Jahr gelehrt, und was können wir von der Zukunft erwarten? Der Führungswechsel an Chinas Spitze ging nicht so ruhig über die Bühne, wie es die Parteigranden geplant hatten. Entgegen aller politischer Traditionen rang Bo Xilai um eine Position im innersten Führungszirkel, was die bedeutendste politische Krise seit Mao-Zeiten auslöste. Parallel dazu wurde der Bevölkerung immer mehr klar, dass die Regierenden in Machenschaften verstrickt waren, um ihren Verbündeten und Familien zu ungeheurem Wohlstand zu verhelfen.

Korruption und Misstrauen

Noch schlimmer: Die chinesische Bevölkerung erkannte, dass diese Machenschaften nicht nur unfair sind, sondern sogar ihr tägliches Leben bedrohen. Eingestürzte Brücken, Bahnunglücke, Lebensmittelskandale, rekordverdächtige Luftverschmutzung – all dies wird immer öfter als direktes Resultat von Korruption gesehen. Von 2011 bis 2012 sind in nur 18 Monaten acht Brücken eingestürzt. Zu den wahrscheinlichsten Gründen zählte jeweils Korruption im Baubereich. Nach vier verschiedenen Lebensmittelskandalen wurden in einer Woche im Oktober 2013 nicht weniger als 59 Menschen zu Gefängnisstrafen verurteilt, manche davon lebenslang.

Ebenso noch im Oktober erreichten Feinstaubwerte in der nordchinesischen Stadt Harbin das 40-Fache von internationalen Standards. In Harbin leben elf Millionen Menschen. Am 5. November schlug die Geschichte eines achtjährigen Mädchens im Internet wie eine Bombe ein: Das Mädchen bekam die Diagnose Lungenkrebs – mitverursacht durch die starke Luftverschmutzung.

Mittlerweile hat eine wissenschaftliche Studie ergeben, dass die Lebenserwartung der Menschen in Nordchina wegen der intensiven Nutzung von Kohleöfen um fünf Jahre zurückging. Bei grossen Teilen der Bevölkerung führte das zu einer Entfremdung gegenüber den politischen Entscheidungsträgern. Zynismus und Wut auf die Führung macht sich im Internet breit.

Staatskapitalismus

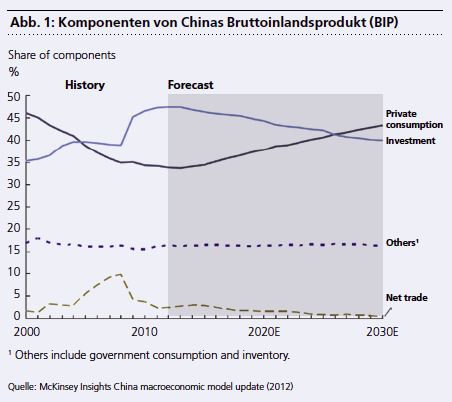

Auf wirtschaftlicher Ebene werden Investitionen ein immer wichtigerer Teil von Chinas Bruttoinlandsprodukt. Von 2000 bis 2012 ging der Anteil des privaten Konsums am BIP von 47 Prozent auf 33 Prozent zurück, das ist ungefähr die Hälfte im Vergleich zu den westlichen Volkswirtschaften. (Die USA erreicht knapp 60 Prozent, die Schweiz knapp 70 Prozent.) Experten erwarten bis 2030 einen Anstieg auf rund 45 Prozent.

Zwischen 2000 und 2012 wuchsen besonders die staatlichen Unternehmen exponentiell und nützten ihr Gewicht, um ihre Monopolstellung zu stärken und den Status quo zu zementieren.

Nach den ehrgeizigen Reformen der 90er-Jahre, die einerseits den staatlichen Sektor einschränkten und andererseits den Unternehmersinn der Chinesen weckten, hat sich die vierte Generation der kommunistischen Führung unter Hu Jintao und Wen Jiabao einer Form des Staatskapitalismus verschrieben. Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung wurden zunehmend von staatlichen Investitionen abhängig, die wiederum von den staatlichen Banken finanziert wurden.

Mit vom Staat festgelegten Zinsraten haben chinesische Bürger und Bürgerinnen keine andere Wahl, als ihre Ersparnisse in Staatsbanken anzulegen, obwohl die Zinsen oft unter der Inflation liegen. Dieser ganze Prozess hat die Staatsinvestitionen auf günstige Art und Weise finanziert – die Bürger haben bezahlt.

Zur selben Zeit haben die Familien und die Freunde von Politikern und ehemaligen Parteiführern ihre Beziehungen dazu ausgenützt, Grossaufträge von Staatsbetrieben zu ergattern oder Anteile dieser Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen. Sie haben sich an diesem System auf sehr einfache Art und Weise bereichert, obwohl staatliche Betriebe trotz aller Vorteile kontinuierlich geringere Profite erzielen als der private Sektor. Dieser Trend wurde nach der Finanzkrise noch beschleunigt, da Staatsbetriebe weiter wuchsen.